![]()

"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI)

"La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)

|

"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI) "La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)

|

|

|

|

L’enigma e il mistero La lettura pasoliniana del mondo antico di Giulia Regoliosi

Morani (da Zetesis 1995/2-3)

"Quanto io ami il latino e il greco" dunque. Dopo gli studi classici (dove Pasolini ebbe come professore Gallavotti) e la facoltà universitaria di lettere moderne, il primo incontro di lavoro col mondo antico è nel campo della traduzione e risponde agli interessi linguistici che animano l’autore in diversi ambiti (ad esempio nel reinventare un friulano letterario per le sue esperienze poetiche o nell’utilizzare il romanesco gergale delle borgate romane in Ragazzi di vita). Racconta Pasolini

che in quel periodo (siamo nel 1960) si stava occupando di una traduzione dell’Eneide mai terminata. Ne possiamo leggere l’inizio, conservato dalla Fondazione Pasolini:

Canto la lotta di un uomo che, profugo da Troia la storia spinse per primo alle sponde del Lazio: la violenza celeste, e il rancore di una dea nemica, lo trascinarono da un mare all’altro, da una terra all’altra, di guerra in guerra, prima di fondare la sua città e di portare nel Lazio la sua religione: origine del popolo latino, e albano, e della suprema Roma. Tu, spirito, esponi le intime cause: per quale offesa o per quale dolore, la regina degli dèi obligò

quell’uomo così religioso, a dover affrontare tanti casi, tante fatiche: miseria di passioni nei cuori celesti!

Gassman, che intendeva mettere in scena l’Orestea di Eschilo e cercava un traduttore, venne a conoscenza di questa attività di Pasolini e gli propose il lavoro. Pasolini vi si dedicò con un certo timore ma anche con entusiasmo per il significato

‘politico’ (alla greca, vorremmo dire) del pensiero eschileo: nella trilogia coglie nietzscheanamente il tema del rapporto irrazionale / razionale, della loro fusione feconda e positiva nel creare una società di uomini. La traduzione è filologicamente attenta e rispettosa (un rispetto che permarrà anche nella sceneggiatura dei film tratti da tragedie), in una lingua volutamente semplice e prosastica, "una disperata correzione di ogni tentazione classicista" dice l’autore nella nota finale.

[Si veda anche la

Lettera del traduttore anteposta alla versione di Eschilo pubblicata in

occasione della rappresentazione, 1960]. Qualche arbitrio si spiega pensando alla destinazione del testo, fatto per la rappresentazione: va detto che assai meno rispettoso fu Gassman, che tagliò tutti i passi più esplicitamente religiosi nella messa in scena, svoltasi il 19 maggio al Teatro Greco di Siracusa. Proponiamo la traduzione dei vv. 174-184 della Parodo dell’Agamennone:

Ma l’uomo che con tutto il cuore celebrerà l’onnipotente nome di Dio, è il saggio vero. È stato Lui a darci la ragione, se è per Lui che vale la legge: solo chi soffre, sa. Quando, in fondo al sonno, il rimorso s’infiamma, è in esso, inconscio, la coscienza: così si attua la violenza d’amore degli dei al tribunale dei cieli.

Nel leggere i due passi di traduzione si è colpiti da una caratteristica comune: la scelta di modificare i termini del lessico religioso (fato in Aen.

I, 2 diviene ‘storia’, la modificazione più discutibile, deos del v. 6 ‘la sua religione’, Musa del v. 8 ‘spirito’, insignem pietate del v. 10 ‘così religioso’; nel testo eschileo, Zeus è risolto con ‘Dio’). La vicinanza cronologica porta a considerare come non casuale il contrasto fra ‘violenza celeste’ che traduce vi superum del v. 4 virgiliano e ‘violenza d’amore’ che traduce cháris bíaios del v. 183 eschileo; mentre una riflessione sulla saggezza che si raggiunge nel sonno può essere all’origine del tema del sonno più volte ricorrente in Pasolini, fino alla poesia riportata più sopra: "La camicia del sonno. Odia quelli che vogliono svegliarsi, e dimenticarsi delle Pasque...".

È strano che Pasolini

amasse l’Orestea, occasionalmente postagli fra le mani ma apprezzata e poi più volte ripresa.

È la vicenda di un uxoricidio e di un matricidio: del figlio che uccide la madre per vendicare il padre, e ottiene ragione dagli uomini e dagli dei: sembra quasi che nel lavoro di

quell’anno l’autore esorcizzasse il difficile rapporto col padre, così differente da lui e da lui deluso, specie dopo la tragica morte dell’unico altro figlio. I sentimenti ispiratigli dal padre, che era allora morto da poco dopo una penosa decadenza fisica, trovano espressione in questo testo, pubblicato qualche anno più tardi:

Ah padre ormai non mio, padre nient’altro che padre, che vai e vieni nei sogni, quando vuoi, come un cinghiale appeso a un uncino, grigio di vino e di morte presentandoti a dire cose terribili, a ristabilire vecchie verità, col gusto di chi le ha sperimentate, morendo nel vecchio letto matrimoniale da pochi soldi, vomitando il sangue delle viscere sui lenzuoli, viaggiandosene per una notte e un giorno in una cassa da morte verso l’inospitale Friuli in un soleggiato giorno d’inverno del cinquantanove!

Che significava allora per Pasolini, legato in modo così esclusivo e privilegiato alla madre, il rapporto fra Oreste e Agamennone, Oreste e Clitemestra, Oreste, le Erini e Atena? Agamennone non è come i padri della poesia letta sopra, che "hanno cercato e tornato a cercare / di qua e di là, nascendo, morendo, cambiando: ma son tutte cose del passato", un passato compiuto e finito? Clitemestra non è la madre di cui si dirà ‘ama la carne della mamma nel figlio’? Tuttavia, come dicevamo, l’interpretazione eschilea del mito trova in quel momento il traduttore convinto e partecipe, fidente in una possibile conciliazione: non doveva essere così in seguito.

Frattanto, Pasolini si cimenta in un lavoro analogo: gli viene commissionata nel 1963 la traduzione del Miles gloriosus di Plauto per una messa in scena che si realizzerà nel novembre di

quell’anno a Firenze con la compagnia di Franco Enriquez. La traduzione ha il titolo

Il vantone o meglio Er vantone come risulta dal monologo di Palestrione all’inizio del secondo atto:

Il titolo in greco sarebbe Alozanone ma noi in nostra lingua diciamo "Er Vantone".

La ‘nostra lingua’ è qui il romanesco, ma non il gergo di borgata usato nel romanzo. Pasolini così spiega i suoi criteri di traduzione: "Per che palcoscenico, dunque, per che spettatori traducevo io? Dove potevo trovare una sede dotata di tanta assolutezza, di tanto valore istituzionale? Nel teatro dialettale, sì, ma il testo di Plauto non era dialettale. Del teatro corrente, ad alto livello, in lingua, mi faceva (e mi fa) orrore il birignao. Beh, qualcosa di vagamente analogo al teatro di Plauto, di così sanguignamente plebeo, capace di dar luogo a uno scambio altrettanto intenso, ammiccante e dialogante, tra testo e pubblico, mi pareva di poterlo individuare forse soltanto nell’avanspettacolo. (...) È a questo, è alla lingua di questo, che, dunque, pensavo - a sostituire il ‘puro’ parlato plautino. Ho cercato di mantenermi, il più squisitamente possibile, a quel livello. Anche il dialetto da me introdotto, integro o contaminato, ha quel sapore. Sa più di palcoscenico che di trivio. Anche la rima, da me inaspettatamente, credo, riassunta, vuol avere quel tono basso, pirotecnico. Il nobilissimo ‘volgare’, insomma, contagiato dalla volgarità direi fisiologica del capocomico... della soubrette... (Ma nel fondo, a protezione della sua aristocraticità sostanziale, della sua letterarietà, ecco l’ombra dei doppi settenari rimati di una tradizione comica riesumata sotto il segno di Molière)". Dice Umberto Todini, curatore dell’opera per l’edizione Garzanti, che Pasolini "non è traduttore di parola ma di contesto" (e ricordiamo che uno degli autori prediletti da Pasolini, fra i libri da salvare nel gioco delle scelte, è il linguista Jakobson - oltre a Rimbaud

e all’Orestea). Ad esempio Todini cita le diverse traduzioni della parola meretrix, che ricorre a distanza di pochi versi due volte nel testo plautino: mignotte per indicare le volgari prostitute che sarebbero tutte disponibili per il miles, e pischella, quasi con tenerezza, per alludere alla protagonista, venduta al miles dalla madre mezzana (in Plauto ai vv. 93 e 100, sempre nel monologo di Palestrione). Il rispetto del contesto è anche rispetto ideologico: tanto che Pasolini si attirò una recensione negativa sull’Unità per non avere introdotto toni marxisti, da lotta di classe, nella sua traduzione; e vi rispose con una lettera seccata.

Nel ’65, o forse nel ’66 (singolare è la confusione delle date nei testi autobiografici di Pasolini: anche la morte del padre è del ’58, non del ’59), l’autore ebbe una lunga malattia, durante la quale lesse i Dialoghi di Platone (si è già visto dalla scelta del nome Fedro l’interesse per il filosofo) e ne trae ispirazione per ‘scrivere attraverso personaggi’ come definisce la sua produzione teatrale in un’intervista pubblicata il 13 novembre del ’71 sul Corriere del Tirreno. In pochi mesi compone i suoi sei testi teatrali, che poi tuttavia rielaborerà per tutta la vita: uno solo, Calderón, sarà pubblicato in edizione definitiva nel ’73. Il primo episodio di Orgia, Pilade e Affabulazione in edizioni provvisorie uscirono fra il ’67 e il ’69 su riviste; le altre pubblicazioni sono postume; quanto alle rappresentazioni, dopo un allestimento del primo episodio di Orgia, nel

’69 fu rappresentato il Pilade; altre rappresentazioni o riprese furono postume. Importante è anche il Manifesto del Teatro di Parola pubblicato su "Nuovi Argomenti" nel gennaio-marzo ’68, in cui Pasolini, rifacendosi esplicitamente al teatro ateniese, sottolinea l’importanza del coinvolgimento autore / pubblico, per la realizzazione di un ‘rito culturale’: strumento di questo coinvolgimento è la Parola, contrapposta alla Chiacchiera che diverte soltanto il pubblico e a Gesto e Urlo che lo scandalizzano in modo non costruttivo.

I testi che propriamente sono di derivazione classica sono

Pilade e Affabulazione. Nel primo Pasolini riprende l’Orestea da dove l’aveva lasciata, con amore, anni prima: dalla fusione fra ragione e irrazionale. Oreste torna dai suoi, dopo l’assoluzione e la conciliazione fra antichi e nuovi dei: e presenta ai suoi concittadini inquieti la nuova divinità, Atena: "Essa vi richiede, soprattutto, coraggio. / Non c’è niente di più innaturale che dimenticare / e che cosa vuole che dimentichiate? / Il nostro Passato: ma il passato non può morire./ E allora...essa ha trasfigurato / le più oscure e feroci divinità del Passato..." "Le Furie?" "Sì, in Divinità dei sogni..." "Come? Di cosa parli? Non ti comprendiamo..." "Il Passato noi dobbiamo soltanto sognarlo." "Non venerare più i padri?" "In nessun altro modo si ama meglio che nel sogno: / ameremo così i nostri indimenticabili padri / sognandoli" (I episodio). Ma il mutamento non crea una società feconda, unita e libera: crea solo una società più moderna, come dice il Coro all’inizio del secondo episodio:

La città ora è un’altra. Sopravvivono, certo, quelli che come sempre s’incaricano di custodire il passato. Ma, in realtà, noi cittadini d’Argo ci costruiamo giorno per giorno il futuro. Il reddito di ciascuno di noi è cresciuto del doppio. I commerci della nostra città si sono moltiplicati: i nostri prodotti si impongono nei mercati del mondo, come se fossero benedetti e portassero in sé il segno, prepotente, della nostra nuova fortuna. Le vecchie case sono state abbattute, e nuovi palazzi si alzano tra le superstiti capanne. Il denaro che corre è come una specie di gioventù, che non dà tempo di pensare ad altro che a se stessa: e ognuno di noi è partecipe di questa furia di crescere. Ogni nuovo guadagno è un nuovo passo che ci allontana dall’ingiustizia dei vecchi Dei.

Ma il nuovo stato di cose. a cui Oreste e gli Argivi si sono ben adeguati, è turbato via via dalla ribellione dei dissenzienti: Elettra, che piuttosto di rinnegare il passato si unisce agli antichi sostenitori di Clitemestra ed Egisto; le stesse Erini, metà delle quali ritornano anche fisicamente alla precedente condizione. Ma è soprattutto Pilade a rifiutare il nuovo ordine: dice il Coro all’inizio del terzo episodio, dialogando con un vecchio: "Ma chi era Pilade? / Chi di noi può dire, veramente, di averlo conosciuto?"

Vecchio: Oh, uno Diverso, certo. Ma la sua Diversità, per noi, era come noi avevamo stabilito in cuore che la Diversità doveva essere. Ossia: noi vedevamo in lui uno di noi - niente altro che uno di noi - dotato di una misteriosa grazia. Infatti, ci sono, tra gli uomini, ideali comuni: sappiamo cos’è la fedeltà, la lealtà, il disinteresse, la passione - ma è raro che applichiamo a noi tali ideali... E quando capita che qualcuno li viva nella sua vita - nei suoi occhi e i suoi atti - allora pensiamo che si tratti di un dono divino. Pensiamo che sia, semplicemente, la sua natura, nata con lui, senza che gli costi nulla - come nulla costa a noi la nostra. Pensiamo, insomma, ch’egli sia com’è - cioè un uomo ideale - senza che ciò contraddica le semplici norme umane. Coro: Ma, che cosa c’è invece in lui, ora, al posto di quella grazia che noi gli attribuivamo? Vecchio: La Diversità, appunto. Ma la vera diversità quella che noi non comprendiamo come una natura non comprende un’altra natura. Una diversità che dà scandalo.

Alla fine Pilade resta solo nella sua protesta: tutti, anche i compagni che avevano formato una sorta di gruppo partigiano (il riferimento è nel testo stesso) l’abbandonano. L’ultimo colloquio è con Atena stessa, la ragione il cui unico compito si scopre essere "in apparenza quello di capire / in realtà quello di consolare". Pilade rifiuta l’estrema riconciliazione:

Ah, va! Va nella vecchia città la cui nuova storia io non voglio conoscere. Perché temere la vergogna e l’incertezza? Che tu sia maledetta, Ragione, e maledetto ogni tuo Dio e ogni Dio.

Come si è visto, la speranza di una conciliazione fra tradizione e novità, fra ragione e pulsioni irrazionali, fra noi e i nostri padri, speranza che animava Pasolini

quando traduceva l’Orestea, è fallita. Le Eumenidi hanno il loro posto nei sogni, come il padre nella poesia dedicata alla sua morte che abbiamo riportato sopra: ma non contribuiscono ad una fusione feconda da cui nasca una società rinnovata; la ragione non libera, ma inganna e consola; la democrazia nata con l’Areopago si autocelebra ed emargina il diverso; Oreste realizza un progetto di potere. E chi è Pilade, ci chiediamo noi insieme col Coro? Superficialmente si identifica con figure politiche come il partigiano, o autobiograficamente, con l’autore stesso; ma l’elaborazione del testo si colloca cronologicamente poco dopo il Vangelo secondo Matteo, e coincide con la prima idea di Teorema: nella presentazione fatta dal Vecchio troviamo accenti messianici, e analogie col simbolismo un po’ pesante del misterioso protagonista di Teorema.

In Affabulazione abbiamo un dramma ambientato in epoca moderna, senza Coro, in cui appare però come personaggio Sofocle, che recita il Prologo e nel sesto episodio appare al protagonista in delirio per la febbre. Il tema, svolto in episodi staccati, i legami fra i quali vanno faticosamente ricostruiti, è quello del rapporto fra padre e figlio, rapporto tenacemente, quasi ossessivamente cercato dal padre, e rifiutato dal figlio che vive una sua vita almeno apparentemente superficiale e svagata; alla fine il padre uccide il figlio e, dopo il carcere e il suicidio della moglie, vive da barbone cercando di capire che cosa è accaduto: "La mia vita? La storia di un solo padre? Ah no, come avrai capito, / questa non è la storia di un solo padre". La figura di Sofocle introduce il parallelo mitico di Edipo: al di là del rapporto omicida fra padre e figlio (Laio che vuole uccidere Edipo, per non esserne ucciso), il tema più significativo è quello dell’enigma:

Ombra di Sofocle: Bene: tu cerchi di sciogliere l’enigma di tuo figlio. Ma egli non è un enigma. Questo è il problema. ....................... Non si tratta, purtroppo, di una verità della ragione: la ragione serve, infatti, a risolvere gli enigmi... Ma tuo figlio - ecco il punto, ti ripeto - non è un enigma. Egli è un mistero.

Gli aspetti esteriori del film, il complesso edipico in particolare, sono considerati dall’autore stesso con un certo distacco e un po’ di autoironia. Dice nella prefazione alla sceneggiatura: "Non sono più del tutto seriamente inviluppato nel magma che fa di Edipo un oggetto di analisi freudiana e marxista" e riconosce solo che l’episodio modificato della Sfinge discende da Freud. Per il resto è più Sofocle a guidarlo (con entrambi gli Edipi): da lui Pasolini trae gli episodi della vita di Edipo, episodi che solo dopo la morte possono essere selezionati come significativi: "Edipo è morto. La morte ha operato una scelta perfetta e ormai inalterabile di ciò che egli è stato. La conclusione della sua vita è la condizione necessaria e insostituibile per fare della sua vita una storia. Ossia per potere ‘montare’ un film della sua vita" dice sempre nella prefazione, riecheggiando, forse inconsapevolmente, il logos di Creso erodoteo. Se la storia di Edipo coincide anche con la sua, con le sue tensioni familiari, con la sua ansia di comunicazione poetica, questo non significa che il film sia solo e tutto autobiografia: e del resto non c’è molto della vecchiaia di Sofocle nell’Edipo a Colono, il demo della sua nascita?

Fra i molti temi del film: il rapporto uomo

~ donna, la paternità e la maternità, oltre a quello fondamentale della perdita del senso del sacro, mi sembra rilevante il tema del rapporto educativo, che ha come protagonisti, si è visto, Chirone e Giasone. Pasolini sentì fortemente una vocazione educativa e tentò varie esperienze d’insegnamento, interrotte per lo scandalo della sua condizione d’omosessuale; in particolare, riconosciamo questo desiderio d’insegnamento nella creazione di un personaggio di prete insegnante, chiamato significativamente don Paolo, che figurò nella prima stesura, risalente alla fine degli anni ’40, del romanzo poi modificato e pubblicato col titolo Il sogno di una cosa nel ’62. Può essere interessante leggere le riflessioni sull’educazione che don Paolo scrive nel suo diario, in cui ritroviamo la parola mistero usata per definire il figlio in Affabulazione: "Il metodo della Montessori e dei positivisti ha certo le sue buone qualità: ma questo suo credere alle applicazioni esteriori e ai miglioramenti graduali e prevedibili, questo suo ottimismo che non calcola il mistero e l’incongruenza che sono in fondo le concrezioni della libertà... Cambiando appena i termini, lo stesso discorso è implicito nel pensiero educativo degli idealisti, anch’essi non tengono conto, in concreto, delle contraddizioni, dell’irrazionale, del gratuito e del puro vivente che è in noi. Calcolare tutto questo fa invece parte dell’applicazione di una pedagogia veramente positiva, che è difficile presentare nei termini di un testo scolastico, e che è la competenza vivente di chi vive nel cerchio continuamente mobile dello spirito. gli occhi sempre puntati sul gioco della Provvidenza... Può educare chi sa che cosa significa amare, chi tiene sempre presente la Divinità". Chirone, alla fin fine, rinuncia ad educare; e così molti in quegli anni dopo il ’68. Giasone assomiglia ai giovani di cui Pasolini scriveva: "venisti al mondo, che è grande eppure così semplice, / e vi trovasti chi rideva della tradizione, / e tu prendesti alla lettera tale ironia fintamente ribalda" (Poesia della tradizione in Trasumanar e organizzar, 1971).

Ancora il mito greco offre figure all’autore disilluso in un’altra poesia della stessa raccolta,

La nascita di un nuovo tipo di buffone:

Attraverso l’umorismo rientro nell’ordine. Tace il Tersite imberbe e sedicente (oltre che oggettivamente) grazioso. L’Ulyxes è rimasto a casa: vi fa (appunto) dell’ironia e vi difende da folle moderato le istituzioni. Quanto a Ettore lui, fa saltuarie apparizioni. Ma anche lui, guai se non ci fosse un po’ di distacco.

Dovremmo chiudere qui. Ma non possiamo non concludere che anche Pasolini, con la sua religiosità sempre affiorante e sempre negata, la sua tensione fra filialità tormentata e paternità impossibile, la sua straziata diversità, deve essere incontrato da noi non come un enigma, ma come un mistero. E scegliamo per finire una citazione a lui cara, secondo la testimonianza dell’amica Giovanna Bemporad:

Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? (Ps. 129, 3)

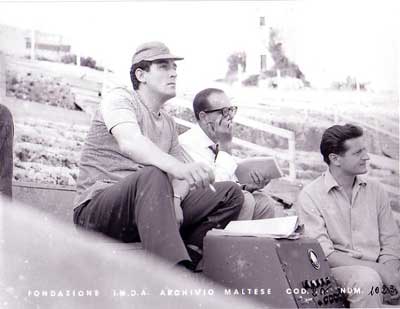

Nelle immagini: 1. Ritratto di Pasolini; 2. V. Gassman cura la regia delle

Eumenidi nella traduzione di Pasolini (la tragedia fu rappresentata a

Siracusa nel 1960: oltre che regista, V. Gassman interpretò anche la parte di

Oreste); ; 4.Manifesto filmico per l' Edipo Re; 5. Manifesto filmico per

la Medea.

Bibliografia utilizzata: L’Orestiade di Eschilo nella traduzione di P. P. Pasolini, Einaudi, Torino, 1985 con Nota del traduttore in appendice. P. P. Pasolini, Il Vantone di Plauto, Garzanti, Milano, 1994, con Presentazione di U. Todini e, in appendice, la lettera di Pasolini

all’Unità dopo la recensione negativa di A. Savioli e il risvolto

di copertina della prima edizione curato dal traduttore. Devo al curatore anche

il brano dell’Eneide tradotto da Pasolini. P. P. Pasolini, Teatro, Garzanti, Milano, 1988, con Prefazione di G. Davico Bonino e, in appendice, il Manifesto per un nuovo teatro di Pasolini. P. P. Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, Milano, 1991, con una serie di documenti fra cui il saggio di Pasolini Perché quella di Edipo è una storia. P. P. Pasolini, Trasumanar e organizzar, Garzanti, Milano, 1976, con profilo storico-critico e guida bibliografica a cura di R. G. P. P. Pasolini, La nuova gioventù, Einaudi, Torino, 1975 M. Gervais, Pier Paolo Pasolini, ed. Seghers, 1973 E. Siciliano, Vita di Pasolini, Rizzoli, Milano, 1978: tutte le citazioni e i riferimenti non altrimenti indicati derivano da questo testo.

Nella formazione di Pasolini la cultura classica gioca un ruolo fondamentale: ne forma l’ordito culturale, con cui s’intreccia la trama fornita da diverse suggestioni novecentesche; presenta generi letterari, miti attraverso cui leggere la realtà, personaggi in cui identificarsi o attraverso cui purificarsi, un passato in cui tutto è già avvenuto. Fornisce soprattutto una tradizione, a cui l’autore dalle molte patrie (Bologna, il Friuli, Roma) sente essenziale ancorarsi, e ancorare una società dispersa, al di là di ideologie che dividono soltanto.

È importante in questo senso

Saluto e augurio, la poesia che chiude l’ultima raccolta poetica, La nuova gioventù. Pasolini si rivolge ad un giovane fascista, a cui dà il nome del personaggio platonico Fedro, affidandogli il compito di succedergli, con un discorso "che sembra" dice il poeta "un testamento": scritta nel ’74, la poesia apparve nel maggio del ’75, pochi mesi prima della morte. La metrica del testo in friulano ha movenze classiche e rime libere: i temi di religiosità campestre riecheggiano Virgilio o Tibullo.

Nella formazione di Pasolini la cultura classica gioca un ruolo fondamentale: ne forma l’ordito culturale, con cui s’intreccia la trama fornita da diverse suggestioni novecentesche; presenta generi letterari, miti attraverso cui leggere la realtà, personaggi in cui identificarsi o attraverso cui purificarsi, un passato in cui tutto è già avvenuto. Fornisce soprattutto una tradizione, a cui l’autore dalle molte patrie (Bologna, il Friuli, Roma) sente essenziale ancorarsi, e ancorare una società dispersa, al di là di ideologie che dividono soltanto.

È importante in questo senso

Saluto e augurio, la poesia che chiude l’ultima raccolta poetica, La nuova gioventù. Pasolini si rivolge ad un giovane fascista, a cui dà il nome del personaggio platonico Fedro, affidandogli il compito di succedergli, con un discorso "che sembra" dice il poeta "un testamento": scritta nel ’74, la poesia apparve nel maggio del ’75, pochi mesi prima della morte. La metrica del testo in friulano ha movenze classiche e rime libere: i temi di religiosità campestre riecheggiano Virgilio o Tibullo.

Siamo dunque ad Edipo. Nel ’67, dopo altre esperienze cinematografiche come sceneggiatore e come regista, Pasolini gira

Edipo Re; esce contemporaneamente anche la sceneggiatura, con alcune differenze abbastanza vistose rispetto a scene e dialogo del film (ad esempio, nella sceneggiatura Edipo incontrando il carro di Laio colpisce prima il padre, poi spaventato si batte con le guardie e infine colpisce definitivamente Laio; nel film vi è una lunghissima scena con l’uccisione delle quattro guardie, prima che Edipo si volga contro il padre, quasi a ritardare il compimento dell’oracolo). La vicenda si compone di vari momenti. Un prologo moderno, girato nella campagna lombarda: ma nella sceneggiatura le didascalie parlano di Sacile, uno dei paesi friulani dove il poeta, nato a Bologna, trascorse l’infanzia; e la prima inquadratura del film mostra una pietra con la scritta Tebe. Qui un bambino nasce, vede il mondo dal seno della madre (il volto di lei, anzitutto, poi la natura intorno), è in antagonismo col padre, un giovane militare come lo era il padre dell’autore; una sera il padre, geloso della moglie, stringe il piccolo per i piedini. A questo punto la vicenda procede nel mito, in un luogo e un tempo vistosamente inventati, anche se le pietre portano i nomi di Tebe e Corinto: l’ambientazione è in Marocco, i costumi e le musiche di scena sono una mescolanza di diverse epoche e culture, Laio anziano e Edipo divenuto re portano lunghe barbe ostentatamente finte. L’irrealismo tipico della tragedia greca, che permette all’autore di comunicare ed insegnare attraverso il mito senza l’equivoco della credibilità letterale, è in questo modo rispettato. La vicenda si snoda dall’esposizione del bambino all’autoaccecamento rispettando la variante sofoclea del mito e lo sviluppo, sovente anche il dialogo, della tragedia. Alcune particolarità vanno sottolineate. La Sfinge non propone ad Edipo l’enigma tradizionale, ma gli dice: "C’è un enigma nella tua vita, qual è? È inutile, l’abisso in cui mi spingi è dentro di te". In questo senso la vittoria sulla Sfinge non è frutto dell’intelligenza di Edipo, ma solo un altro tassello che contribuisce al compiersi del destino voluto dagli dei. Nella scena della Sfinge compare un ragazzo, il messaggero (Anghelos): questi fa da tramite tra Edipo e Tiresia, il cieco suonatore di flauto che simboleggia la capacità profetica della poesia (vedendolo Edipo pensa: "È per gli altri che canta, è degli altri che canta, è per me che canta, è di me che canta. Sa di me, e si rivolge a me! Poeta! Tu, poeta, col tuo incarico di cogliere il dolore degli altri e di esprimerlo come se fosse lo stesso dolore a esprimersi...". Così nella sceneggiatura; nel film il pensiero appare scritto, in forma abbreviata). In assenza del Coro, la voce collettiva è ristretta, rispetto alla tragedia, al corteo guidato dal sacerdote che supplica Edipo di provvedere contro la peste: siamo alla scena corrispondente al prologo sofocleo, in cui l’autore greco contrappone la fede e il senso di misura del sacerdote alla sicurezza illusoria del re: Pasolini ha riservato a sé il ruolo del sacerdote. Al termine dell’intreccio della tragedia, riprende l’ambientazione moderna: Edipo è un cieco flautista, accompagnato da Anghelos / Angelo che fa le veci di Antigone. Suona prima per la folla indifferente della Bologna-bene, poi per i lavoratori che vanno e vengono dalle fabbriche; infine ritorna nei luoghi dell’infanzia per chiudere la sua vita: "Sono giunto. La vita finisce dove comincia". Si intuisce una conclusione ispirata all’Edipo a Colono.

Siamo dunque ad Edipo. Nel ’67, dopo altre esperienze cinematografiche come sceneggiatore e come regista, Pasolini gira

Edipo Re; esce contemporaneamente anche la sceneggiatura, con alcune differenze abbastanza vistose rispetto a scene e dialogo del film (ad esempio, nella sceneggiatura Edipo incontrando il carro di Laio colpisce prima il padre, poi spaventato si batte con le guardie e infine colpisce definitivamente Laio; nel film vi è una lunghissima scena con l’uccisione delle quattro guardie, prima che Edipo si volga contro il padre, quasi a ritardare il compimento dell’oracolo). La vicenda si compone di vari momenti. Un prologo moderno, girato nella campagna lombarda: ma nella sceneggiatura le didascalie parlano di Sacile, uno dei paesi friulani dove il poeta, nato a Bologna, trascorse l’infanzia; e la prima inquadratura del film mostra una pietra con la scritta Tebe. Qui un bambino nasce, vede il mondo dal seno della madre (il volto di lei, anzitutto, poi la natura intorno), è in antagonismo col padre, un giovane militare come lo era il padre dell’autore; una sera il padre, geloso della moglie, stringe il piccolo per i piedini. A questo punto la vicenda procede nel mito, in un luogo e un tempo vistosamente inventati, anche se le pietre portano i nomi di Tebe e Corinto: l’ambientazione è in Marocco, i costumi e le musiche di scena sono una mescolanza di diverse epoche e culture, Laio anziano e Edipo divenuto re portano lunghe barbe ostentatamente finte. L’irrealismo tipico della tragedia greca, che permette all’autore di comunicare ed insegnare attraverso il mito senza l’equivoco della credibilità letterale, è in questo modo rispettato. La vicenda si snoda dall’esposizione del bambino all’autoaccecamento rispettando la variante sofoclea del mito e lo sviluppo, sovente anche il dialogo, della tragedia. Alcune particolarità vanno sottolineate. La Sfinge non propone ad Edipo l’enigma tradizionale, ma gli dice: "C’è un enigma nella tua vita, qual è? È inutile, l’abisso in cui mi spingi è dentro di te". In questo senso la vittoria sulla Sfinge non è frutto dell’intelligenza di Edipo, ma solo un altro tassello che contribuisce al compiersi del destino voluto dagli dei. Nella scena della Sfinge compare un ragazzo, il messaggero (Anghelos): questi fa da tramite tra Edipo e Tiresia, il cieco suonatore di flauto che simboleggia la capacità profetica della poesia (vedendolo Edipo pensa: "È per gli altri che canta, è degli altri che canta, è per me che canta, è di me che canta. Sa di me, e si rivolge a me! Poeta! Tu, poeta, col tuo incarico di cogliere il dolore degli altri e di esprimerlo come se fosse lo stesso dolore a esprimersi...". Così nella sceneggiatura; nel film il pensiero appare scritto, in forma abbreviata). In assenza del Coro, la voce collettiva è ristretta, rispetto alla tragedia, al corteo guidato dal sacerdote che supplica Edipo di provvedere contro la peste: siamo alla scena corrispondente al prologo sofocleo, in cui l’autore greco contrappone la fede e il senso di misura del sacerdote alla sicurezza illusoria del re: Pasolini ha riservato a sé il ruolo del sacerdote. Al termine dell’intreccio della tragedia, riprende l’ambientazione moderna: Edipo è un cieco flautista, accompagnato da Anghelos / Angelo che fa le veci di Antigone. Suona prima per la folla indifferente della Bologna-bene, poi per i lavoratori che vanno e vengono dalle fabbriche; infine ritorna nei luoghi dell’infanzia per chiudere la sua vita: "Sono giunto. La vita finisce dove comincia". Si intuisce una conclusione ispirata all’Edipo a Colono. Nel ’69 Pasolini sembra attratto nuovamente dall’Orestea. Gira in Africa, terra a lui cara soprattutto dopo l’Edipo, delle scene preparatorie ad un film che poi non farà,

Appunti per una Orestiade africana. Ma il ’69 è soprattutto l’anno di

Medea. Anche in questo film il mito è svolto per intero, dall’infanzia di Giasone alla vendetta di Medea sui figli: pertanto tutta la prima parte - lunghissima - non è costruita su alcuna opera antica (liberissima è l’ispirazione alle Argonautiche di Apollonio), e inoltre il personaggio della protagonista, che dovrebbe essere molto giovane all’inizio e già un po’ sfiorita alla fine, è reso con molta difficoltà dalla Callas. La tematica fondamentale è il contrasto fra una società primitiva, che vive il contatto con la natura come approccio al divino, e una società moderna fondata sulla ragione, l’ordine, la degradazione del divino a culto, la perdita di comunione con la natura, ultimamente, potremmo dire, lo smarrimento del senso religioso. Non a caso nella sceneggiatura Pasolini cita Mircea Eliade, forse l’unico studioso del mito ad affermare che la religiosità è elemento costitutivo dell’uomo, e non un prodotto storico. Il tema percorre tutta l’esperienza pasoliniana, fino alla poesia citata in apertura: anche nell’Edipo Re il rifiuto della paternità da parte dell’uomo d’ordine, il militare del prologo, è contrapposta alla gioiosa ed esuberante paternità adottiva del primitivo Polibo. Nella Medea la tematica antropologica si fa più esplicita. Giasone, allevato da Chirone, percorre nella sua iniziazione le tappe dell’umanità, dalla fede che accoglie il prodigio ("Tutto è santo - dice Chirone - Quando la natura ti sembrerà naturale tutto sarà finito") alla razionalità che tutto irride e svilisce (lo stesso Chirone a Giasone adulto apparirà come uomo, non più centauro). La spedizione degli Argonauti è una scorreria goliardica, senza rispetto e ritegno; Medea, sacerdotessa di una società arcaica in cui anche il sacrificio umano ha un posto positivo perché legato alla fecondità della natura, perde, a contatto con Giasone, la capacità di comunione con la natura, di percezione del senso unitario del reale. Non è una magia, ma un furto il dono del vello d’oro; e l’uccisione del fratello Apsirto non è già più sacrificio, ma assassinio, come aveva profetizzato il canto delle donne di Colchide al giungere di Giasone (il canto però si trova solo nella sceneggiatura: nel film la tematica è risolta per immagini): "Egli riderà mentre noi piangeremo/ perché ha sulla bocca il nome di bestemmia / e dove lui passerà tutto sarà arido. / Egli porterà la fine del nostro Regno / e il sangue sparso per causa sua / cancellerà per sempre il sangue sacro a Dio". L’unico fragile legame con la realtà resta l’amore, vissuto però da Medea con il rimorso di chi ha abiurato al proprio passato, e da Giasone con la superficialità di chi rifiuta di guardare dentro di sé. Nella seconda parte, che segue l’intreccio della tragedia euripidea, le capacità magiche di Medea sono solo immaginate, o sognate: nella realtà Glauce e il padre, tormentati da angoscia e rimorso, si uccidono, e Medea dà fuoco alla propria casa con dentro i figli, parlando a Giasone attraverso il velo delle fiamme.

Nel ’69 Pasolini sembra attratto nuovamente dall’Orestea. Gira in Africa, terra a lui cara soprattutto dopo l’Edipo, delle scene preparatorie ad un film che poi non farà,

Appunti per una Orestiade africana. Ma il ’69 è soprattutto l’anno di

Medea. Anche in questo film il mito è svolto per intero, dall’infanzia di Giasone alla vendetta di Medea sui figli: pertanto tutta la prima parte - lunghissima - non è costruita su alcuna opera antica (liberissima è l’ispirazione alle Argonautiche di Apollonio), e inoltre il personaggio della protagonista, che dovrebbe essere molto giovane all’inizio e già un po’ sfiorita alla fine, è reso con molta difficoltà dalla Callas. La tematica fondamentale è il contrasto fra una società primitiva, che vive il contatto con la natura come approccio al divino, e una società moderna fondata sulla ragione, l’ordine, la degradazione del divino a culto, la perdita di comunione con la natura, ultimamente, potremmo dire, lo smarrimento del senso religioso. Non a caso nella sceneggiatura Pasolini cita Mircea Eliade, forse l’unico studioso del mito ad affermare che la religiosità è elemento costitutivo dell’uomo, e non un prodotto storico. Il tema percorre tutta l’esperienza pasoliniana, fino alla poesia citata in apertura: anche nell’Edipo Re il rifiuto della paternità da parte dell’uomo d’ordine, il militare del prologo, è contrapposta alla gioiosa ed esuberante paternità adottiva del primitivo Polibo. Nella Medea la tematica antropologica si fa più esplicita. Giasone, allevato da Chirone, percorre nella sua iniziazione le tappe dell’umanità, dalla fede che accoglie il prodigio ("Tutto è santo - dice Chirone - Quando la natura ti sembrerà naturale tutto sarà finito") alla razionalità che tutto irride e svilisce (lo stesso Chirone a Giasone adulto apparirà come uomo, non più centauro). La spedizione degli Argonauti è una scorreria goliardica, senza rispetto e ritegno; Medea, sacerdotessa di una società arcaica in cui anche il sacrificio umano ha un posto positivo perché legato alla fecondità della natura, perde, a contatto con Giasone, la capacità di comunione con la natura, di percezione del senso unitario del reale. Non è una magia, ma un furto il dono del vello d’oro; e l’uccisione del fratello Apsirto non è già più sacrificio, ma assassinio, come aveva profetizzato il canto delle donne di Colchide al giungere di Giasone (il canto però si trova solo nella sceneggiatura: nel film la tematica è risolta per immagini): "Egli riderà mentre noi piangeremo/ perché ha sulla bocca il nome di bestemmia / e dove lui passerà tutto sarà arido. / Egli porterà la fine del nostro Regno / e il sangue sparso per causa sua / cancellerà per sempre il sangue sacro a Dio". L’unico fragile legame con la realtà resta l’amore, vissuto però da Medea con il rimorso di chi ha abiurato al proprio passato, e da Giasone con la superficialità di chi rifiuta di guardare dentro di sé. Nella seconda parte, che segue l’intreccio della tragedia euripidea, le capacità magiche di Medea sono solo immaginate, o sognate: nella realtà Glauce e il padre, tormentati da angoscia e rimorso, si uccidono, e Medea dà fuoco alla propria casa con dentro i figli, parlando a Giasone attraverso il velo delle fiamme.

(Torna alla pagina iniziale della sezione Testi)

(Torna alla homepage di Zetesis)

Cliccando sul bottone hai

questa pagina in formato stampabile o in pdf

Cliccando sul bottone hai

questa pagina in formato stampabile o in pdf

| Per tornare alla home |

| Per contattare la Redazione |