Cicale

Un percorso tematico

di

Giulia Regoliosi Morani

(da Zetesis 2004-2, con aggiunte e

integrazioni)

Indice:

1. L'estate

2. Il

canto

3. Otium e negotium: la rilettura

moralistica

4. La vecchiaia

1. L’estate

Le cicale sono

uno degli elementi topici che identificano l’estate: il loro canto è

connesso con la calura, l’aridità, l’arsura, la ricerca di ombra e

ristoro, e ne costituisce il sottofondo sonoro, spesso l’unico.

a) L’archetipo

è un passo esiodeo:

Esiodo, Le

opere e i giorni, vv. 582 segg.:

Ἧμος δὲ

σκόλυμός τ' ἀνθεῖ καὶ ἠχέτα τέττιξ

δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ' ἀοιδὴν

πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, θέρεος καματώδεος ὥρῃ,

τῆμος πιόταταί τ' αἶγες, καὶ οἶνος ἄριστος,

μαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δέ τοι ἄνδρες

εἰσίν, ἐπεὶ κεφαλὴν καὶ γούνατα Σείριος ἄζει,

αὐαλέος δέ τε χρὼς ὑπὸ καύματος· ἀλλὰ τότ' ἤδη

εἴη πετραίη τε σκιὴ καὶ βίβλινος οἶνος ...

Quando il

cardo fiorisce e l’echeggiante cicala appollaiata su un albero riversa

il suo canto melodioso muovendo fittamente le ali, nella stagione della

faticosa estate, allora le capre sono più grasse, il vino più buono, le

donne più dissolute, gli uomini più fiacchi, perché Sirio inaridisce

testa e ginocchia, e la pelle è secca per la calura: ma allora vi sia

l’ombra di una roccia e vino di palma ...

b) La

descrizione viene ripresa da Alceo: notiamo come il mutamento formale (eolico invece di ionico,

asclepiadei maggiori invece di esametri) non impedisca l’imitazione,

anche se vi sono degli spostamenti: ad esempio l’idea del canto

echeggiante della cicala è resa da Esiodo con un attributo, da Alceo

con il verbo corradicale. Il fondamentale spostamento riguarda il tema

di fondo: la descrizione del ciclo della natura in Esiodo, il tema

simposiaco in Alceo. Di qui la collocazione alla fine o all’inizio

dell’invito al ristoro.

Fr. 347 V:

τέγγε

πλεύμονας οἴνωι, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,

ἀ δ' ὤρα

χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ' ὐπὰ καύματος,

ἄχει δ' ἐκ πετάλων ἄδεα τέττιξ ...

ἄνθει δὲ σκόλυμος, νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται

λέπτοι δ' ἄνδρες, ἐπεὶ < > κεφάλαν καὶ γόνα

Σείριος

ἄσδει

Bagna i

polmoni col vino, infatti l’astro compie il suo giro, e la stagione è

terribile, e tutte le cose hanno sete per la calura, ed echeggia dalle

foglie dolcemente la cicala, e fiorisce il cardo, e ora le donne sono

più turpi e gli uomini smunti, perché Sirio inaridisce testa e ginocchia

c) Anche la cornice paesaggistica del Fedro platonico comprende

le cicale all’interno di un’ampia descrizione di un locus amoenus

estivo (riportiamo solo la parte finale):

Platone, Fedro, 230

τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου ὡς ἀγαπητὸν καὶ σφόδρα ἡδύ θερινόν τε

καὶ λιγυρὸν ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ κομψότατον τὸ τῆς

πόας, ὅτι ἐν ἠρέμα προσάντει ἱκανὴ πέφυκε κατακλινέντι τὴν κεφαλὴν

παγκάλως ἔχειν. ὥστε ἄριστά σοι ἐξενάγηται, ὦ φίλε Φαῖδρε.

Com’è amabile e dolcissima la gradevole

aria del luogo! Qualcosa di estivo e melodioso echeggia nel canto delle

cicale. Ma la cosa più piacevole di tutte è l’erba, che in leggero

pendio riesce a sostenere benissimo la testa per chi vi si sdraia. Sei

una guida eccellente, caro Fedro.

d)

In Virgilio incontriamo due scene estive, in cui compare il topos delle

cicale. In un passo delle Georgiche che si colloca nella

tradizione esiodea l’estate è identificata dai due elementi

sete/cicale. Dato il tema generale del III libro (l’allevamento del

bestiame) la calura e il ristoro sono visti solo in funzione degli

animali:

Georg. III, 327 segg.

inde ubi

quarta sitim caeli collegerit hora

et cantu querulae rumpent arbusta cicadae,

ad

puteos aut alta greges ad stagna iubebo

currentem

ilignis potare canalibus undam.

Poi,

quando l’ora quarta del cielo accumulerà la sete e le cicale lamentose

eromperanno attraverso gli arbusti col loro canto, inviterò a portare

le greggi presso i pozzi o gli stagni profondi, a bere l’acqua che

scorre nei canali di legno di leccio.

Invece

nel seguente passo della seconda ecloga protagonista è l’uomo

(Coridone), per cui la calura estiva aggiunge sofferenza al dolore di

un amore non corrisposto:

Ecl. II, 8 segg.

Nunc etiam pecudes umbras et frigora captant,

nunc viridis etiam occultant spineta lacertos,

Thestylis et rapido fessis messoribus aestu

alia serpyllumque herbas contundit olentis.

At

mecum raucis, tua dum vestigia lustro,

sole

sub ardenti resonant arbusta cicadis.

Ora

anche le greggi cercano ombre e frescura, ora anche i roveti nascondono

le verdi lucertole, e Testili pesta aglio e serpillo, erbe odorose, ai

mietitori stanchi per la violenta calura. Ma con me, mentre seguo le

tue tracce, sotto il sole ardente gli arbusti echeggiano il canto delle

roche cicale.

e) Ritroviamo l’elemento topico nella seguente poesia di

Montale, in cui contribuisce insieme con pochi altri elementi (il muro

rovente, il sole che abbaglia) a creare l’ambito dove si colloca la

solitaria contemplazione del poeta, diviso fra la ristrettezza dell’al

di qua (il muro sbarrato) e le improvvise rivelazioni dell’oltre (la

scaglie di mare): e) Ritroviamo l’elemento topico nella seguente poesia di

Montale, in cui contribuisce insieme con pochi altri elementi (il muro

rovente, il sole che abbaglia) a creare l’ambito dove si colloca la

solitaria contemplazione del poeta, diviso fra la ristrettezza dell’al

di qua (il muro sbarrato) e le improvvise rivelazioni dell’oltre (la

scaglie di mare):

Meriggiare

pallido e assorto

presso

un rovente muro d’orto,

ascoltare

tra i pruni e gli sterpi

schiocchi

di merli, frusci di serpi.

Nelle

crepe del suolo o su la veccia

spiar

le file di rosse formiche

ch’ora

si rompono ed ora s’intrecciano

a

sommo di minuscole biche.

Osservare

tra frondi il palpitare

lontano

di scaglie di mare

mentre

si levano tremuli scricchi

di

cicale dai calvi picchi.

E

andando nel sole che abbaglia

sentire

con triste meraviglia

com’è

tutta la vita e il suo travaglio

in

questo seguitare una muraglia

che

ha in cima cocci aguzzi di

bottiglia

(Ossi di seppia)

ascolta questa poesia dalla voce di Montale

f) Così diffuso

è l’elemento topico che da solo può identificare l’estate: expectate

cicadas dice Giovenale (IX, 69) nel senso di attendete l’estate.

g) Per Quasimodo,

nella breve lirica intitolata Estate, le cicale sono il segno

fondamentale della stagione, con le loro caratteristiche (il sole, le

foglie). Ma qui abbiamo anche l’immedesimazione del poeta con le

cicale, secondo una tendenza a condividere con la natura il cambio di

stagioni che si incontra anche in altre poesie (ad esempio Specchio,

qui riportata nella

sezione dedicata alla primavera)

Cicale, sorelle, nel sole

con voi mi nascondo

nel folto dei pioppi

e aspetto le stelle.

Torna all'inizio del documento

2. Il canto

Da elemento topico la cicala diviene simbolo: del canto e

della poesia. Il testo fondamentale in Platone, nello stesso Fedro già

citato, con uno dei miti sull’origine delle cicale:

a) Platone, Fedro, 258-59ù

ΣΩ. Σχολὴ μὲν δή, ὡς ἔοικε· καὶ ἅμα μοι δοκοῦσιν ὡς ἐν τῷ

πνίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν οἱ τέττιγες ᾄδοντες καὶ ἀλλήλοις διαλεγόμενοι

καθορᾶν καὶ ἡμᾶς. εἰ οὖν ἴδοιεν καὶ νὼ καθάπερ τοὺς πολλοὺς ἐν

μεσημβρίᾳ μὴ διαλεγομένους ἀλλὰ νυστάζοντας καὶ κηλουμένους ὑφ' αὑτῶν

δι' ἀργίαν τῆς διανοίας, δικαίως ἂν καταγελῷεν, ἡγούμενοι ἀνδράποδ'

ἄττα σφίσιν ἐλθόντα εἰς τὸ καταγώγιον ὥσπερ προβάτια μεσημβριάζοντα

περὶ τὴν κρήνην εὕδειν· ἐὰν δὲ ὁρῶσι διαλεγομένους καὶ παραπλέοντάς

σφας ὥσπερ Σειρῆνας ἀκηλήτους, ὃ γέρας παρὰ θεῶν ἔχουσιν ἀνθρώποις

διδόναι, τάχ' ἂν δοῖεν ἀγασθέντες.

ΦΑΙ. Ἔχουσι δὲ δὴ τί τοῦτο; ἀνήκοος γάρ, ὡς ἔοικε, τυγχάνω ὤν.

ΣΩ. Οὐ μὲν δὴ πρέπει γε φιλόμουσον ἄνδρα τῶν τοιούτων ἀνήκοον εἶᾥναι.

λέγεται δ' ὥς ποτ' ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν πρὶν Μούσας γεγονέναι,

γενομένων δὲ Μουσῶν καὶ φανείσης ᾠδῆς οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε

ἐξεπλάγησαν ὑφ' ἡδονῆς, ὥστε ᾄδοντες ἠμέλησαν σίτων τε καὶ ποτῶν, καὶ

ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς· ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος μετ' ἐκεῖνο

φύεται, γέρας τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβόν, μηδὲν τροφῆς δεῖσθαι γενόμενον,

ἀλλ' ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ᾄδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ, καὶ μετὰ ταῦτα

ἐλθὸν παρὰ Μούσας ἀπαγγέλλειν τίς τίνα αὐτῶν τιμᾷ τῶν ἐνθάδε.

Socrate: Abbiamo tempo libero, mi

pare. E mi sembra che nell’afa le cicale cantando e dialogando fra loro

sulle nostre teste guardino anche noi. Se dunque vedessero che anche

noi, come fanno i più sul mezzogiorno, non dialoghiamo ma sonnecchiamo

e per pigrizia mentale ci facciamo affascinare da loro, giustamente

riderebbero, ritenendo che degli schiavi siano venuti in questo rifugio

a dormire, come greggi sul mezzogiorno presso una fonte; qualora invece

vedano che dialoghiamo e le oltrepassiamo navigando, come davanti alle

Sirene, senza farci affascinare, compiacendosi ci darebbero il dono che

hanno l’incarico di dare agli uomini da parte degli dèi.

Fedro: Qual è questo dono che

hanno? Non mi sembra di averne mai sentito parlare.

Socrate: Non è conveniente che un

uomo amante delle Muse non abbia mai sentito tali cose. Si dice che un

tempo queste fossero uomini, di quelli vissuti prima della nascita

delle Muse; e quando nacquero le Muse e si manifestò il canto, alcuni

degli uomini di allora furono così colpiti dal piacere che cantando

trascurarono cibo e bevanda, e morirono senza accorgersene. Da loro in

seguito sorge la stirpe delle cicale, che ottenne dalle Muse il dono di

non aver bisogno fin dalla nascita di nutrimento, ma di cantare subito

senza cibo né bevanda, sino alla fine. E poi si recano dalle Muse e

riferiscono chi fra gli uomini di quaggiù onora ciascuna di loro.

b) L’idea che le cicale non avessero bisogno di cibo, ma al

più si nutrissero di rugiada, diviene presto proverbiale: così in

questo passo di Virgilio:

Ecl. V, 76 segg:

Dum iuga

montis aper, fluvios dum piscis amabit,

dumque thymo

pascentur apes, dum rore cicadae,

semper honos

nomenque tuum laudesque manebunt

Finché il cinghiale amerà i gioghi del

monte e il pesce i fiumi, finché le api si nutriranno di timo e le

cicale di rugiada, sempre resteranno il tuo onore, il tuo nome e la tua

gloria.

c) Il canto delle cicale suggerisce al Carducci una gioiosa

riflessione sulla sua condizione di poeta:

Da: Le “risorse” di San Miniato al

Tedesco, I

Prima una, due, tre, quattro, da altrettanti

alberi; poi dieci, venti, cento, mille, non si sa di dove, pazze di

sole, come le sentì il greco poeta; poi tutto un gran coro che aumenta

d’intonazione e d’intensità co’l calore e co’l luglio, e canta, canta,

canta, su’ capi, d’attorno, a’ piedi de’ mietitori. Finisce la

mietitura, ma non il coro. Nelle fiere solitudini del solleone, pare

che tutta la pianura canti, e tutti i monti cantino, e tutti i boschi

cantino: pare che essa la terra dalla perenne gioventù del suo seno

espanda in un inno immenso il giubilo de’ suoi sempre nuovi amori co’l

sole. A me in quel nirvana di splendori e di suoni avviene e piace di

annegare la conscienza di uomo, e confondermi alla gioia della mia

madre Terra: mi pare che tutte le mie fibre e tutti i miei sensi

fremano, esultino, cantino in amoroso tumulto, come altrettante cicale.

Non è vero che io sia serbato ai freddi silenzi del sepolcro! io vivrò

e canterò, atomo e parte della mia madre immortale.

d) Un’identificazione con la cicala anche nella lirica Cigarra! (in

Libro de Poemas) del poeta spagnolo Federico García

Lorca.

Lorca

considera felice la cicala che, a differenza degli uomini,

non muore curva sulla terra, ma cantando e avvolta dalla

luce:

|

Mas tù, cigarra

encantada,

demarrando

son, te

mueres

y quedas

transfigurada

en sonido y

luz

celeste.

|

Ma tu, cicala incantata,

prodigando suono muori

e resti trasfigurata

in suono e luce celeste.

|

e)

Una canzone dell’argentina Maria

Elena Walsh, composta nel 1973, è divenuta simbolo della

sopravvivenza ad ogni dittatura. Anche qui ricorre il tema della morte

che risale alla lunga al Fedro platonico ma che

rispetto a Lorca si risolve nella possibilità di rivivere e

ricominciare a cantare..

| Como la cigarra |

Come

la cicala |

Tantas veces me

mataron,

tantas veces me morí,

sin embargo estoy aquí

resucitando.

Gracias doy a la desgracia

y a la mano con puñal

porque me mató tan mal,

y seguí cantando. |

Tante volte mi hanno

uccisa,

tante volte sono morta,

eppure sono qui

resuscitata.

Ringrazio la disgrazia

e la mano col pugnale

perché mi uccise così male

e ho continuato a cantare.

|

Cantando al sol

como la cigarra

después de un año bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

|

Cantare al sole come la

cicala

dopo un anno sotto la

terra,

come un sopravvissuto

che torna dalla guerra.

|

Tantas veces me

borraron,

tantas desaparecí,

a mi propio entierro fuí

sola y llorando.

Hice un nudo en el pañuelo

pero me olvidé después

que no era la única vez,

y volví cantando.

|

Tante volte mi hanno

cancellata,

tante sono scomparsa,

sono stata al mio funerale

sola e piangente.

Ho fatto un nodo al

fazzoletto

però poi mi sono

dimenticata

che non era l’unica volta

e sono tornata a cantare.

|

Cantando al sol

como la cigarra

después de un año bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

|

Cantare al sole come la

cicala

dopo un anno sotto la

terra,

come un sopravvissuto

che torna dalla guerra.

|

Tantas veces te mataron,

tantas resucitarás,

tantas noches pasarás

desesperando.

A la hora del naufragio

y la de la oscuridad

alguien te rescatará

para ir cantando. |

Tante volte ti hanno

ucciso,

tante resusciterai,

tante notti passerai

disperando.

All’ora del naufragio

e dell’oscurità

qualcuno ti libererà

perché tu vada a cantare.

|

Cantando al sol

como la cigarra

después de un año bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra. |

Cantare al sole come la

cicala

dopo un anno sotto la

terra,

come un sopravvissuto

che torna dalla guerra.

|

clicca qui per

sentire la canzone clicca qui per

sentire la canzone

Torna all'inizio del documento

3. Otium e negotium: la rilettura

moralistica

E’

significativo che il simbolismo cicala/poeta abbia un risvolto

negativo: l’idea cioé che la cicala/poeta non lavora, non produce,

quindi è inutile a sé e agli altri. In questo contesto moralistico,

anche la concezione della cicala che si nutre di rugiada, o non si

nutre del tutto perché vive del suo canto, si modifica: la cicala non

ha di che nutrirsi appunto perché non fa un lavoro produttivo.

L’antagonista, l’animale che lavora per sé e la collettività, è la

formica.

a)

In Esopo troviamo due varianti della stessa favola:

μύρμηξ καὶ τέττιξ

ψῦχος ἦν καὶ χειμὼν κατ' Ὀλύμπου. μύρμηξ δὲ πολλὰς συνάξας ἐν ἀμητῷ ἐν

ἰδίοις οἴκοις ἀπέθηκε. τέττιξ δὲ ἐπὶ τρώγλης ἐνδύνας ἐξέπνει τῇ πείνῃ

λιμῷ κατεχόμενος καὶ ψύχει πολλῷ· ἐδεῖτο οὖν τοῦ μύρμηκος τροφῆς

μεταδοῦναι, ὅπως καὶ αὐτὸς πυροῦ τινος γευσάμενος σωθείη. ὁ δὲ μύρμηξ

πρὸς αὐτόν· "ποῦ, φησίν, ἦς τῷ θέρει; πῶς οὐ συνῆξας τροφὰς ἐν ἀμητῷ;"

καὶ ὁ τέττιξ φησί· "ᾖδον καὶ ἔτερπον τοὺς ὁδοιποροῦντας." ὁ δὲ μύρμηξ

γέλωτα πολὺν <αὐτῷ> καταχέας ἔφη· "οὐκοῦν χειμῶνος ὀρχοῦ."

διδάσκει ἡμᾶς ὁ μῦθος, ὅτι οὐδὲν κρεῖττον τοῦ φροντίζειν τῶν ἀναγκαίων

τροφῶν καὶ μὴ ἀπασχολεῖσθαι εἰς τέρψιν καὶ κωμασίαν. (114)

χειμῶνος

ὥρᾳ τῶν σίτων βραχέντων οἱ μύρμηκες ἔψυχον. τέττιξ δὲ λιμώττων ᾔτει

αὐτοὺς τροφήν. οἱ δὲ μύρμηκες εἶπον αὐτῷ· "διὰ τί τὸ θέρος οὐ συνῆγες

τροφήν;" ὁ δὲ εἶπεν· "οὐκ ἐσχόλαζον ἀλλ' ᾖδον μουσικῶς." οἱ δὲ

γελάσαντες εἶπον· "ἀλλ' εἰ θέρους ὥραις ηὔλεις, χειμῶνος ὀρχοῦ."

ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι οὐ δεῖ τινα ἀμελεῖν ἐν παντὶ πράγματι, ἵνα μὴ λυπηθῇ

καὶ κινδυνεύσῃ. (114 b)

La formica e la cicala

Era freddo e inverno giù dall’Olimpo. La formica avendo

raccolto molto al tempo della mietitura l’aveva riposto nella sua casa.

La cicala nascostasi in una cavità stava per morire per la fame,

stretta dalla penuria di cibo, e per il gran freddo. Pregò dunque la

formica di prestarle un po’ di cibo, in modo che anch’essa si salvasse

assaggiando qualche po’ di grano. Ma la formica le dice: “Dov’eri in

estate? come mai non hai raccolto del cibo al tempo della mietitura?”

La cicala dice: “Cantavo e rallegravo i viandanti”. E la formica

deridendola molto disse: “Dunque d’inverno balla”.

La favola ci insegna che niente è più importante che

preoccuparsi del cibo necessario e non perder tempo in allegria e

feste. (114)

Nella

stagione invernale, essendosi bagnato il grano, le formiche avevano

freddo.

La cicala

affamata chiese loro del cibo. Ma le formiche le dissero: “Perché in

estate non hai raccolto il cibo?” E quella disse: “Non avevo tempo, ma

cantavo artisticamente”.

E quelle

ridendo dissero: “Se d’estate suonavi, d’inverno balla”.

La favola

mostra che non bisogna essere negligenti in ogni cosa, per non soffrire

e non correre rischi. (114 b)

La favolistica

successiva riprende più volte il tema, o rilevando semplicemente la

differenza fra i due comportamenti o riportando il dialogo col gioco di

parole cantare ~ ballare. Ricordiamo ad esempio la favola 1 del retore

Aftonio, la favola 2 di Teofilatto Simocatta, la favola 43 di Sintipa,

la favola 1 dell’anonimo Brancatianus, tutte comprese nel corpus

Aesopicum.

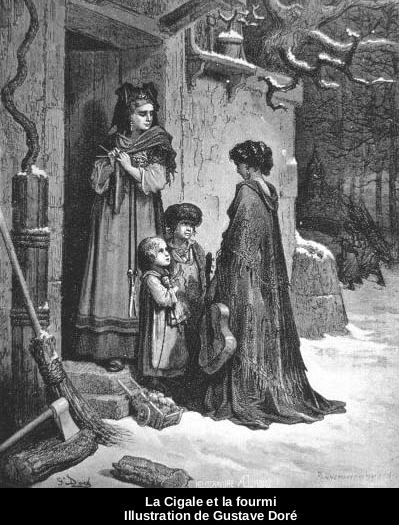

b) Ritroviamo il

topos nel favolista francese del Seicento La Fontaine:

|

La cigale et la

fourmi

|

La cicala e la formica

|

|

La

cigale, ayant chanté

tout l’été,

se trouva fort dépourvue

quand la bise fut venue:

pas un seul petit morceau

de mouche ou de vermisseau:

elle alla crier famine

chez la fourmi sa voisine,

la priant de lui prêter

quelche grain pour subsister

jusqu’à la saison nouvelle:

«Je vous paierai, lui dit-elle,

avant l’août, foi d’animal

interêt et

principal»

La fourmi n’est pas prêteuse:

c’est là son moindre défaut;

«Que faisiez-vous au temps chaud?,

dit-elle à cette

emprunteuse.

«Nuit et jour à tout venant

je chantais, ne vous déplaise».

«Vous chantiez! j’en suis fort aise.

Eh bien! dansez maintenant».

(Livre I, fable 1)

|

La

cicala, avendo cantato

tutta l’estate,

si

trovò molto sprovvista

quando

venne il freddo:

neanche

un solo pezzettino

di

mosca o di vermicello:

andò

a lamentare la carestia

alla

sua vicina formica

pregandola

di prestarle

qualche

granello per sopravvivere

fino

alla nuova stagione:

«Vi pagherò, le disse,

entro

agosto, parola d’animale,

il

capitale e l’interesse»

La

formica non è prodiga:

è il

suo minimo difetto;

«Che facevate nella stagione calda?,

disse a quella accattona.

«Notte e giorno continuamente

cantavo, se non vi spiace »

«Cantavate!

Ne sono molto lieta.

Ebbene! ballate adesso».

Vai

alla traduzione poetica di Emilio de Marchi

|

c) Ma con La

Fontaine la variante moralistica sembra fermarsi. Nella sua opera

pedagogica Émile Rousseau contesta il valore educativo

della favola, che fornisce “una lezione di crudeltà” (Vol. I, libro

II). Su un altro versante la contesta l’entomologo H. Fabre

(1823-1915), che analizzando le abitudini degli insetti arriva a

capovolgere il rapporto fra i due e insieme a fornire una base

scientifica alla concezione classica della cicala “che non mangia e non

beve”:

In luglio,

nelle ore afose del pomeriggio, quando il popolo degli insetti,

estenuato dalla sete, erra cercando invano di abbeverarsi sui fiori

appassiti, secchi, la cicala se la ride della penuria generale. Col suo

rostro, fine succhiello, buca una parte della sua cantina inesauribile.

Stabilitasi sempre cantando su un ramoscello d’arbusto, fora la scorza

ferma e liscia che una linfa maturata dal sole gonfia... Numerosi

assetati la spiano, in effetti; scoprono il pozzo... I più piccoli, per

avvicinarsi alla sorgente, s’insinuano sotto il ventre della cicala

che, gentile, si rizza sulle zampe e lascia via libera agli

importuni... Le più ostinate sono le formiche.

(Souvenirs entomologiques).

Bisogna supporre

che il poeta romano Trilussa (1871-1950) conoscesse il passo

di Fabre, perché una delle poesie dedicate al tema ricalca proprio

questo testo, con l’aggiunta della satira politica:

La cecala

e le formiche

Tutta

l’estate la Cecala canta;

ma, quanno

sente che je viè l’arsura,

lassa perde

la musica e procura

de fa’ un

succhiello ar ramo d’una pianta:

e sbucia e

scava e trapana e lavora

finché nun

vede l’acqua ch’esce fòra.

Ma c’è però

chi aspetta er bon momento

pe’ sfruttà

tante povere fatiche:

e so’

precisamente le Formiche

che vanno a

pizzicalla a tradimento

finché la

bestia, mezza stramortita,

se stacca,

casca e perde la partita.

Allora c’è

l’assarto. Detto fatto

le Formiche

cominceno er via-vai:

ma ne la

furia c’è chi beve assai,

chi beve poco

e chi nun beve affatto.

Nun ce se

bada più: chi ariva ariva,

come a la

Società Coperativa.

(Le storie)

Più accentuata

la satira politico/sociale in queste due poesie dello stesso

autore:

La cecala d’oggi

Una Cecala,

che pijava er fresco

all’ombra der

grispigno e de l’ortica,

pe’ da’ la

cojonella a ‘na Formica

cantò ‘sto

ritornello romanesco:

─ Fiore di pane,

io me la

godo, canto e sto benone,

e invece tu

fatichi come un cane,

─ Eh! da qui

ar bel vedé ce corre poco:

─ rispose la

Formica ─

nun t’hai da

crede mica

ch’er sole

scotti sempre come er foco!

Amomenti

verrà la tramontana:

commare,

stacce attenta... ─

Quanno venne

l’inverno

la Formica se

chiuse ne la tana;

ma, ner sentì

che la Cecala amica

seguitava a

cantà tutta contenta,

uscì fòra e

je disse: ─ Ancora canto?

ancora nun la

pianti?

─ Io? ─ fece

la Cecala ─ manco a dillo:

quer che

facevo prima faccio adessi;

Mò ciò

l’amante: me mantiè quer Grillo

che 'sto

giugno me stava sempre appresso.

Che dichi?

l’onestà? Quanto sei cicia!

M’aricordo

mi’ nonna che diceva:

Chi lavora

cià appena una camicia,

e sai chi ce

n’ha due? Chi se la leva.

(Le favole)

La cecala rivoluzzionaria

Una cecala

rivoluzzionaria

diceva a la

Formica:

─ Povera

proletaria!

Schiatti da

la fatica

senza pensà

che un giorno finirai

sott’a zampe

de la borghesia

che a le

formiche nun ce guarda mai!

Ma che lavori

a fa’, compagna mia?

Pianta er

padrone e sciopera

prima

ch’arivi un piede propotente

che te voja

fregà la mano d’opera!

Tu guarda a

me: d’inverno nun fo gnente,

e ammalappena

sento li calori

me sdrajo in

faccia ar sole e canto l’Inno

de li

Lavoratori!

(ibid.)

Nel ventesimo

secolo la contestazione del topos moralistico assume le forme

più varie e più popolari. Una storia a fumetti disneyana degli anni ’50

introduce una sorta di compromesso: la cicala non viene respinta dal

popolo delle formiche, ma viene ospitata e invitata a suonare per

rallegrare le formiche durante il lungo inverno; tuttavia quello che

sembrerebbe uno scambio equo e il riconoscimento dei diversi compiti ha

una conclusione che riprende l’antica morale: la cicala canta “in fa”,

esaltando la necessità del lavoro.

Il

fumetto (che in realtà riprende un cartone animato del 1934, inserito

nelle Si

lly Symphonies) parla di una

cavalletta, e il disegno sembra riprodurre più il tipo della cavalletta

che quello della cicala (qui accanto, la copertina del 45 giri

commercializzato nel 1962, che conteneva la canzone del cartone

animato, con la voce di Pinto Colvig). Presumibilmente dobbiamo

risalire ad un equivoco lessicale. L’inglese non possiede un

termine per “cicala”: i dizionari riportano per lo più solo cicada (con

plurale cicadas o cicadae), un latinismo di uso

scientifico; quando riportano un altro termine, questo è grasshopper,

parola dall’evidente etimologia (“che balza nell’erba”) e che indica

(cercandola dall’inglese) diversi altri tipi di insetti, fra cui il

grillo e soprattutto la cavalletta. E’ probabile che il creatore

americano della storia disneyana sia partito dalla traduzione inglese

di una favola in cui era usata la parola grasshopper e abbia

frainteso; il traduttore italiano si è adeguato soprattutto al disegno.

Ma non c’è dubbio che all’origine vi sia una rilettura del topos

tradizionale. lly Symphonies) parla di una

cavalletta, e il disegno sembra riprodurre più il tipo della cavalletta

che quello della cicala (qui accanto, la copertina del 45 giri

commercializzato nel 1962, che conteneva la canzone del cartone

animato, con la voce di Pinto Colvig). Presumibilmente dobbiamo

risalire ad un equivoco lessicale. L’inglese non possiede un

termine per “cicala”: i dizionari riportano per lo più solo cicada (con

plurale cicadas o cicadae), un latinismo di uso

scientifico; quando riportano un altro termine, questo è grasshopper,

parola dall’evidente etimologia (“che balza nell’erba”) e che indica

(cercandola dall’inglese) diversi altri tipi di insetti, fra cui il

grillo e soprattutto la cavalletta. E’ probabile che il creatore

americano della storia disneyana sia partito dalla traduzione inglese

di una favola in cui era usata la parola grasshopper e abbia

frainteso; il traduttore italiano si è adeguato soprattutto al disegno.

Ma non c’è dubbio che all’origine vi sia una rilettura del topos

tradizionale.

Il cartone animato del 1934 è

accessibile su YouTube:  clicca

qui per vederlo. clicca

qui per vederlo.

In modo più netto Rodari rivendica la gratuità della poesia in

una delle sue favolette:

Chiedo scusa alla favola

antica

se non amo l’avara formica.

Io sto dalla parte della cicala

che il più bel canto non vende, regala.

Stranamente è proprio il compito che la cicala

si era assunta nella favola esopica: rallegrare col suo canto

gratuitamente i viandanti; ma in Esopo un moralismo piuttosto gretto

aveva eliminato come improduttivo questo compito.

Una canzoncina che faceva da sigla allo show

televisivo Fantastico 1981, cantata e ballata da Heather

Parisi, contestava scherzosamente il topos favolistico,

ricorrendo a un gioco di parole che temiamo non sia stato capito da

molti:

Cicale

Delle cicale

ci cale, ci

cale, ci cale,

della formica

invece non ci

cale mica...

(di Testa, Miseria, De Vita,

Testi, Ricci, ed. Sugar Music Peer).

Per accedere a un video della canzone clicca a uno dei

seguenti indirizzi:

https://www.dailymotion.com/video/x3q2kr2

http://it.youtube.com/watch?v=sAqqpWmt2EU&feature=related

Ultimamente si è aggiunta anche la voce del

premio Nobel 1993, la scrittrice americana Toni Morrison,

autrice di un libro intitolato “Chi

ha più coraggio? La formica o la cicala?” (ed. it. Frassinelli). In

un'intervista spiega: “La formica sarà stata anche brava a fare le

provviste per l’inverno, ma è stato il canto della cicala a

incoraggiarla nel suo lavoro. Noi artisti, insomma, non siamo così

inutili”

4. La vecchiaia

Fra le varianti del mito di Eos (Aurora) e Titono ve n’è

una che termina nella metamorfosi in cicala. Il mito nella sua storia

di base è già presente nell’Inno omerico ad

Afrodite: Fra le varianti del mito di Eos (Aurora) e Titono ve n’è

una che termina nella metamorfosi in cicala. Il mito nella sua storia

di base è già presente nell’Inno omerico ad

Afrodite:

ὣς δ'

αὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς

ὑμετέρης

γενεῆς ἐπιείκελον ἀθανάτοισι.

βῆ

δ' ἴμεν αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωνα

ἀθάνατόν

τ' εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα·

τῇ

δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδωρ.

νηπίη,

οὐδ' ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια Ἠὼς

ἥβην

αἰτῆσαι, ξῦσαί τ' ἄπο γῆρας ὀλοιόν.

τὸν

δ' ἦ τοι εἵως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἥβη,

Ἠοῖ

τερπόμενος χρυσοθρόνῳ ἠριγενείῃ

ναῖε

παρ' Ὠκεανοῖο ῥοῇς ἐπὶ πείρασι γαίης·

αὐτὰρ

ἐπεὶ πρῶται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι

καλῆς

ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου,

τοῦ

δ' ἦ τοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνια Ἠώς,

αὐτὸν

δ' αὖτ' ἀτίταλλεν ἐνὶ μεγάροισιν ἔχουσα

σίτῳ

τ' ἀμβροσίῃ τε καὶ εἵματα καλὰ διδοῦσα.

ἀλλ'

ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν

οὐδέ

τι κινῆσαι μελέων δύνατ' οὐδ' ἀναεῖραι,

ἥδε

δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή ·

ἐν

θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ' ἐπέθηκε φαεινάς.

τοῦ

δ' ἦ τοι φωνὴ ῥεῖ ἄσπετος, οὐδέ τι κῖκυς

ἔσθ'

οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. (vv. 218-238)

Così Aurora dal trono d’oro rapì a sua

volta Titono, simile agli immortali della vostra stirpe. Andò poi a

chiedere al Cronide adunatore di nembi che fosse immortale e vivesse

per sempre: e Zeus annuì e le esaudì il desiderio. Sciocca, non venne

in mente alla venerabile Aurora di chiedere la giovinezza e di

allontanare l’odiosa vecchiaia. Così finché egli godette dell’amabile

giovinezza, abitò presso le correnti dell’Oceano ai confini della

terra, rallegrandosi insieme ad Aurora mattutina, dal trono d’oro; ma

quando dalla bella testa e dal nobile mento si diffusero i primi crini

bianchi, la venerabile Aurora lo cacciò dal suo letto, curandolo però

nella casa, con cibo e ambrosia e belle vesti. Quando poi lo prese del

tutto l’orribile vecchiaia e non poteva più muovere né alzare le

membra, le venne nell’animo questo ottimo progetto: lo chiuse nel

talamo, e serrò le splendide porte. La voce di lui corre incessante, ma

non c’è più la forza che prima era nelle agili membra.

Ma una

conclusione diversa troviamo ad esempio in:

a) Schol

Hom. ad Il. XI, 1:

Ἱερώνυμος (fr.

15 We.) φησὶ τὸν Τιθωνὸν αἰτήσασθαι ἀθανασίαν παρὰ τῆς Ἠοῦς, οὐ μέντοι

καὶ ἀγηρασίαν· ὡς δώὲ πολλῷ τῷ γήρᾳ χρώμενος ἐδυσφόρει, αἰτήσασθαι

θάνατον· ἡ δὲ ἀδυνατοῦσα εἰς τέττιγα αὐτὸν μεταβάλλει, ὅπως ἥδοιτο

διηνεκῶς τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούουσα.

Gerolamo (fr. 15 We.) dice che Titono chiese

l’immortalità ad Aurora, ma non l’assenza di vecchiaia; quando poi

oppresso pesantemente dalla vecchiaia era in tristi condizioni chiese

la morte; ma lei non avendone la possibilità lo trasforma in cicala,

per gioire sentendo continuamente la sua voce.

Quella che nell’Inno

appariva una scelta crudele (anche se qualificata come ottima

dall’autore) in questa variante diviene segno di affetto: la

conservazione della voce dell’amato. Nell’Inno Titono continua a

cianciare da solo, oltre le porte chiuse; qui perde la sua immagine

ormai triste, ma la voce continua a rallegrare la sua antica compagna.

b) Se questa è la raffigurazione mitica dell’analogia

vecchiaia-cicala, il tertium comparationis era già in Omero:

implicitamente l’inutilità della cicala e del vecchio rispetto alla

vita attiva, esplicitamente l’abilità di parlare/cantare. Risale ad

Omero, dunque, l’alternativa attività/parola, senza che vi sia una

negatività per il secondo elemento: negotium ed otium

hanno ciascuno il suo posto. b) Se questa è la raffigurazione mitica dell’analogia

vecchiaia-cicala, il tertium comparationis era già in Omero:

implicitamente l’inutilità della cicala e del vecchio rispetto alla

vita attiva, esplicitamente l’abilità di parlare/cantare. Risale ad

Omero, dunque, l’alternativa attività/parola, senza che vi sia una

negatività per il secondo elemento: negotium ed otium

hanno ciascuno il suo posto.

Iliade, III, vv.149 segg.:

ἥατο

δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι,

γήραι δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ' ἀγορηταὶ

ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες οἵ τε καθ' ὕλην

δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι

Sedevano gli

anziani al di sopra delle porte Scee, esclusi dalla guerra per la

vecchiaia, ma abili parlatori, simili alle cicale che nel bosco,

appollaiate su un albero, emettono una voce dolce come un giglio.

c) Nel prologo

degli Aitia Callimaco opera una sintesi fra i due simbolismi

della cicala, facendo un doppio paragone con se stesso: poeta e anziano:

fr. 1 Pf.

ἐνὶ τοῖς γὰρ ἀείδομεν οἳ λιγὺν ἦχον

τέττιγος, θ]όρυβον δ' οὐκ ἐφίλησαν ὄνων.

θηρὶ μὲν οὐατόεντι πανείκελον ὀγκήσαιτο

ἄλλος, ἐγ]ὼ δ' εἴην οὑλ[α]χύς, ὁ πτερόεις,

ἆ πάντως, ἵνα γῆρας ἵνα δρόσον ἣν μὲν ἀείδω

πρώκιον ἐκ δίης ἠέρος εἶᾥδαρ ἔδων,

αὖθι τὸ δ' ἐκδύοιμι, τό μοι βάρος ὅσσον ἔπεστι

τριγλώχιν ὀλοῷ νῆσος ἐπ' Ἐγκελάδῳ.

Μοῦσαι γὰρ ὅσους ἴδον ὄθματι παῖδας

μὴ λοξῷ, πολιοὺς οὐκ ἀπέθεντο φίλους.

Infatti noi cantiamo fra quelli che amano l’echeggiare

melodioso della cicala, non lo schiamazzo degli asini. Un altro si

gonfi come l’orecchiuto animale, ma io sia la lieve, l’alata, ahimè! in

tutto, nella vecchiaia e nella rugiada: io canti nutrendomi di questa

come rorido cibo sceso dall’etere divino, e di quella mi possa

liberare, che pesa su di me quanto l’isola trinacria sull’odioso

Encelado. Infatti quanti le Muse guardarono da piccoli con occhio non

ostile, anche quando sono canuti li hanno cari.

Torna all'inizio del documento

|

![]()

Cliccando sul bottone hai questa pagina

in formato stampabile o in pdf

Cliccando sul bottone hai questa pagina

in formato stampabile o in pdf