|

L’identità

originaria dei Romani

nei

testi epigrafici più antichi

di

Alfredo Valvo

All’epigrafia

è assegnato il

compito di raccogliere e di studiare le testimonianze cronologicamente

più

risalenti della nostra civiltà. Ad essa è legata la speranza degli

studiosi del

mondo antico di ricostruire la storia più remota cercando le vestigia

del

passato nella loro forma più concreta, rappresentata dalla parola. La

parola

rimane perciò il fondamento del nostro procedere risalendo indietro nel

tempo.

Arnaldo

Momigliano aggiungeva alle

fonti documentarie tradizionali per la ricostruzione storica anche la

storia

delle parole, che tante volte aiuta in modo decisivo la conoscenza

storica,

come è il caso di alcune magistrature romane, ad esempio la pretura (da

prae-ire), oppure il procedimento dell’auctoritas patrum, col quale i patres,

depositari della legittimità del potere e, prima, fondatori della civitas, ‘facevano crescere’, augebant,

le decisioni prese nei concilia plebis

finché alla plebe non furono riconosciuti pari diritti dai

discendenti degli antichi patres, i patricii.

La conoscenza storica non può

prescindere dalla conoscenza dell’evoluzione linguistica e la civiltà

dell’epigrafia, come ebbe a chiamarla il compianto Giancarlo Susini,

che

ricordiamo con rimpianto unanime nel decennale della scomparsa, è

tributaria

delle conoscenze acquisite dalla glottologia in quasi due secoli di

ricerche e

di riflessioni, affidate ai celebri Dizionari etimologici della lingua

greca e

latina e ad opere indispensabili tanto allo storico quanto al

glottologo come Il vocabolario delle istituzioni

indoeuropee

di Emile Benveniste, al quale faremo spesso riferimento.

I

Romani non ci hanno detto molto

finora sulla loro identità originaria. Anzi siamo ben lontani

dall’avere

cognizione sufficiente dei loro inizi. E’ quasi impossibile dare una

collocazione precisa all’origine dei comizi, a cominciare da quelli

curiati,

sebbene anche in questo caso ci sovvenga la storia della parola: curie

da *co-viriae, l’assemblea del popolo

in armi. Essi eleggevano probabilmente il loro capo, come lascia

intuire la lex de imperio, al quale era dato il

nome di rex. Ma già qui ci imbattiamo

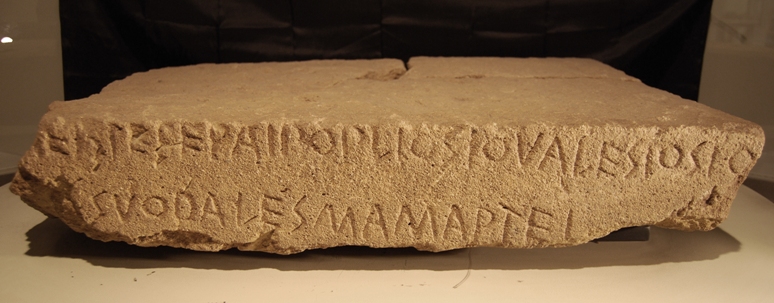

in numerosi problemi. Questo nome, che leggiamo con sicurezza in ben

due fra i

documenti epigrafici più antichi (il Cippo del Foro e una grande

ciotola di

bucchero con graffito all’interno, al centro, il nome rex),

entrambi anteriori alla fine del VI secolo o, al massimo,

risalenti al principio del V, compare solo alle due estremità del mondo

indeuropeo e manca nella parte centrale di esso. Il Benveniste richiama

in

proposito il fenomeno della sopravvivenza di termini relativi alla

religione e

al diritto alle due estremità del mondo indeuropeo: nella società

indoiranica e

in quella italoceltica.

Questo fenomeno è riconducibile all’esistenza di potenti collegi di

sacerdoti

depositari delle tradizioni sacre, che essi mantengono in vita con un

rigore

formalistico. In proposito basti ricordare a Roma il collegio dei Fratres Arvales, presso gli Umbri il

collegio dei Fratres Atiedii di Iguvium,

presso i Celti i Druidi; per

l’Oriente i sacerdoti indiani o i Magi iranici, conservatori della

tradizione

zoroastriana. Naturalmente, è dallo stesso tema *reg-

che derivano composti come Vercingeto-rix.

Da

quanto detto a riconoscere

l’originaria funzione sacerdotale del rex

anche a Roma il passo è breve, ed è altrettanto spiegabile, sebbene qui

siamo

costretti a saltare passaggi probabilmente irrinunciabili per i

glottologi, la

permanenza nella tradizione romana, e quindi nell’uso, del termine rex come appunto rex sacrorum, che non

è soltanto ‘ciò che resta’ della funzione

regale ma piuttosto la restituzione alla parola della sua funzione

principale e

originaria. Forse anche il ruolo dell’interrex

in piena età storica – quello di convocare i comizi per eleggere i

consoli suffecti in caso di morte dei consoli

ordinari – attingeva più all’auctoritas

che emanava dalla funzione sacerdotale della regalità che alla

personalità di

chi ne era investito, il quale tuttavia doveva appartenere al

patriziato ed

aver rivestito le magistrature (prassi da riferire alla tradizione

legata ai

comizi curiati, degli uomini in arme).

Tuttavia

il nome rex riserva altre sorprese, almeno per gli

epigrafisti. Il termine regio, il

verbo regere da cui rectus, altri

derivati da questi, tutti

formati sull’originario *reg-,

indicano linee rette tracciate sulla terra o sulla volta del cielo;

quest’ultima operazione è propria degli auguri ed è descritta da Livio

(I 18,7)

in un linguaggio altamente significativo per la sua non affettata

arcaicità e i

riferimenti al costume augurale: [Numa] accitus,

sicut Romulus augurato urbe

condenda regnum adeptus est, de se quoque deos consuli iussit. Inde ab

augure,

cui deinde honoris ergo publicum id perpetuumque sacerdotium fuit,

deductus in

arcem,in lapide ad meridiem versus consedit. … Inde ubi prospectu in

urbem

agrumque capto, deos precatus, regiones

ab oriente ad occasum determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas

ad

septentrionem esse dixit; signum contra quo longissime conspectum oculi

ferebant animo finivit; tum lituo in laevam manum translato, dextra in

caput

Numae imposita, ita precatus est: Iuppiter pater, si est fas

hunc Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae

esse,

uti [= utinam] tu signa nobis certa

adclarassis inter eos fines quos feci.

Regio rappresenta il punto d’arrivo di una retta

tracciata per

terra o in cielo (in termini augurali templum

in terris, templum in caelo)

che delimita

gli spazi (detti appunto regiones) entro

i quali uomini e dei possono comunicare tra loro attraverso signa,

gli auspici, domandati e interpretati

dagli auguri, la cui funzione sembra essere stata connessa

originariamente con

la elezione del rex. Conferma del

significato originario di regio si

trova nelle espressioni recta regione, recto

rigore (tracciare una linea

retta) di uso quasi esclusivamente agrimensorio. Regere

e quindi rectus

hanno perciò il significato di ‘tracciare una linea retta’, ‘retto,

diritto

come una linea tracciata’, nella sua valenza tecnica e anche morale. La

distinzione degli spazi, indicata anche dall’espressione regere

fines, ‘tracciare confini in linea retta’ è alla base della

convivenza pacifica di uomini e dei sulla terra, dunque della pax deorum. Regio è dunque un limite di

pace, essenziale per la sopravvivenza

umana, deciso d’intesa con gli dei: di qui il carattere di assoluta

sacralità

dei confini terrestri, del confine fra la Città e ciò che sta fuori di

essa, del

limite del sacro e del profano, del territorio di pertinenza della

divinità e

perciò del fas, termine al quale

ricorre Livio, forse già presente nel testo inciso sul Cippo del Foro,

se

stiamo all’integrazione proposta (nella riga 4) dal Goidànich con

riferimento

ai loca, e comunque mai esclusa dalle

letture successive. Il Cippo del Foro, del resto, è nella

interpretazione più

accreditata un lapis finalis tra

sacro e profano e la minaccia di sacer

contenuta in esso è la conseguenza stessa del dominio del fas.

Se

una prima conclusione si può

trarre è certo non secondario in Livio che il primo successore di

Romolo, al

quale si attribuiscono le istituzioni religiose (mentre solo più tardi

il re Hostilius definirà le regole del bellum

iustum), definisca e si faccia

garante del rispetto degli spazi divini (e quindi degli spazi umani)

della Città,

all’origine della quale c’è un patto con gli dei, un fatto

eminentemente

religioso, del quale il rex è

garante, come narrava la tradizione della quale Livio è interprete, che

coincide con quanto è stato conservato dall’epigrafia più antica di

Roma, nella

quale il rex è ricordato in due delle

testimonianze epigrafiche più remote, forse non solo per caso. Per il

Benveniste, «il rex indoeuropeo è

molto più religioso che politico. La sua missione non è di comandare,

ma di

fissare delle regole, di determinare ciò che è, in senso proprio,

‘retto’». Per

Cicerone, la recta ratio è la legge,

grazie alla quale, egli afferma, consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos… communio legis,

inter eos

communio iuris est. Quibus

autem haec sunt inter eos communia, ei

civitatis eiusdem habendi sunt. Il

punto di arrivo di quanto abbiamo detto è la convivenza possibile

fra uomini e dei all’interno della civitas,

fondata sulla legge comune: la legge naturale. La presenza del rex è rivelatrice di tutto questo. Sotto

questo punto di vista sembra accertata la prevalenza della componente

religiosa

del regime monarchico nella Roma delle origini.

Questo

per quanto riguarda il rex.

Nel Lapis Satricanus, databile

a poco dopo la metà del VI secolo a.C. (il supporto epigrafico era già

stato

reimpiegato come gradino nel tempio di Mater Matuta almeno una diecina d’anni

prima della fine del secolo VI), quindi in età ancora monarchica, sono

presenti

le due parole socii (con

l’integrazione delle prime tre lettere: ---]iei)

e suodales (seguendo lettura e interpretazione di M.

Guarducci).

L’obbedienza

alle leggi, delle

quali siamo tutti schiavi per essere tutti liberi (Cicerone nella pro Cluentio),

è condizione, fin dagli inizi, perché possa esistere la civitas.

Ancora Cicerone esplicita nel I libro del De re publica

(25, 39), per bocca di

Scipione Emiliano, le condizioni per poter definire il populus:

Est igitur, inquit

Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum

coetus

quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et

utilitatis

communione sociatus. Nel passaggio

alla diarchia assume evidenza il popolo. Esso non è una somma informe

di

persone ma un organismo ben ordinato che si distingue per il consensus iuris, la condivisione delle

norme che regolano la vita comune (ius

indica in origine la conformità a una regola [Benveniste] ed è perciò

un

concetto religioso) e la communio

utilitatis, la condivisione del bene comune. Su questi due

fondamenti è

costruita la societas romana (sociatus).

Con

la parola socius, colta nella medesima accezione di

‘alleato’ in cui la usa Cicerone, e di ‘compagno’, in particolare

‘compagno

d’arme’, per metà integrata ma senza alternative consistenti, si apre

il Lapis Satricanus. L’iscrizione ricorda i

latori del dono o ex-voto a Mater Matuta:

sono i compagni di Publio

Valerio, dei quali si precisa la connotazione anche come suodales

di Marte.

La societas che legava a Publio Valerio i suoi compagni è

una alleanza

stretta sul piano di parità, un rapporto diverso quindi da quello di clientela nel quale la differenza di

forze fra chi domanda, i clientes, e

chi concede la protezione, il patronus,

è costitutiva del vincolo che si instaura. L’alleanza e la clientela

però sono

entrambe fondate sulla fides, che anche

nel nostro caso si rivela il primo vincolo stabile, conosciuto e

testimoniato, posto

a fondamento della società romana.

Il

carattere fortemente

conservativo dei Romani nel campo delle istituzioni tanto di quelle

civili

quanto di quelle religiose, e l’indicazione di societas

precisata dall’altra indicazione suodales permettono

alcune considerazioni. Si può riconoscere nel

vincolo di alleanza fra uomini d’arme un legame già fondato sulla fides, che in senso proprio è il

‘credito’ del quale si gode presso qualcuno ma è anche l’affidabilità

altrui

(ad es., degli dei quando se ne domanda la protezione: pro

divom fidem oppure: di,

obsecro vestram fidem [Benveniste, 87]). Nel caso dei socii

di Publio Valerio prevale la fides reciproca:

la societas

è composta per definizione da uomini liberi nell’aderirvi, essa perciò

è

fondata su una uguaglianza fra coloro che ne fanno parte. Si tratta di

uno

‘scambio’ reciproco di fides. Se ascoltiamo Cicerone (de

off. 3, 31, 111): nullum… vinculum ad

adstringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt. Id

indicant

leges in duodecim tabulis etc. Il vincolo di fides

si stringeva solo attraverso il giuramento: è probabile che

anche i compagni di Publio Valerio siano ricorsi a questo antichissimo

vincolo,

più forte di ogni altro, per confermare la fides

reciproca.

La sodalitas, che nel Digesto (47, 12, 4) presuppone

l’appartenenza ad

un collegium (suodales sunt qui eiusdem

collegii sunt quod Graeci ἑταιρίαν vocant), precisa il legame tra i

compagni di Valerio.

Essi oltre al vincolo di fides sono uniti anche dal

comune culto

a Marte, il ferus Mars del Carmen Arvale.

La netta distinzione fra socii e sodales

è importante perché segna la altrettanto netta divisione

fra il legame di societas generato

dalla fides e quello religioso,

manifestamente più forte e solido del primo.

Le parole rex, socii, suodales, che compaiono con certezza nei documenti più

antichi e

che rendono possibile qualche riflessione con più frutto di altre, non

possono

aprire spiragli decisivi per rispondere alla domanda che ci siamo

implicitamente posti all’inizio, se sia possibile riconoscere aspetti

identitari delle origini di Roma, tanto più in un breve e forse un po’

tormentato itinerario come quello seguito fin qui. Rimane comunque

accertato

che nell’identità originaria di Roma sono già presenti le connotazioni

della

società romana pienamente evoluta. Certe nozioni non possono esistere

senza un

loro retroterra né evolversi senza aver in sé i contenuti che

presentano alla

fine della loro evoluzione. Per questo pare di poter concludere che

Roma

presenta caratteristiche ben riconoscibili già nella documentazione

epigrafica

più antica fortunatamente a noi pervenuta.

TESTI

Liv.

I 18,7: [Numa] accitus, sicut Romulus

augurato urbe condenda regnum adeptus

est, de se

quoque deos consuli iussit. Inde ab augure, cui deinde honoris ergo

publicum id

perpetuumque sacerdotium fuit, deductus in arcem,in lapide ad meridiem

versus

consedit. … Inde ubi prospectu in urbem agrumque capto, deos precatus, regiones ab oriente ad occasum

determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas ad septentrionem esse

dixit;

signum contra quo longissime conspectum oculi ferebant animo finivit;

tum lituo

in laevam manum translato, dextra in caput Numae imposita, ita precatus

est:

Iuppiter pater, si est fas hunc

Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae esse, uti [= utinam] tu signa nobis certa adclarassis

inter eos fines quos feci.

Cic. De leg. I 7,

23: lege

quoque consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos… communio

legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos

communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt.

Cic. De re publ. I 25, 39: Est igitur, inquit

Africanus, res publica

res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo

congregatus, sed

coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.

Cic. De off.

III 31, 111: nullum…

vinculum ad adstringendam fidem iure

iurando maiores artius esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim

tabulis

etc.

|

Cliccando sul bottone hai

questa pagina in formato stampabile o in pdf

Cliccando sul bottone hai

questa pagina in formato stampabile o in pdf![]()