![]()

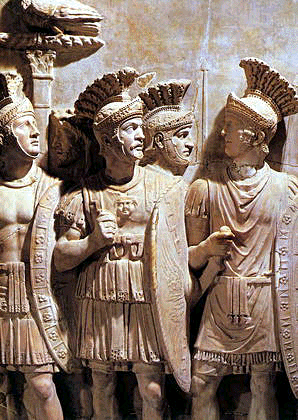

"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI)

"La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)

|

"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI) "La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)

|

|

|

|

LA PAX DEORUM E LA LIBERTA' DI CULTO

DALL'ETA' ARCAICA ALL'EDITTO DI MILANO

di Mariapina Dragonetti

(da Zetesis 1993-1)

All'interno del corso di storia romana assume un ruolo portante e chiarificante

il tema del rapporto tra politica e religione all'interno dello stato, da una

parte, e tra religione romana ed altre religioni, dall'altro. In entrambi i casi

centrale è il concetto della pax deorum

(1).

L' antichità del concetto è attestata sia dalla sua presenza già in Plauto, sia

dalla sua ricorrente espressione nelle formule arcaiche di pax divom

o pax deum, accanto a quella classica di pax deorum.

Insieme al termine antitetico ira deorum, infatti, è da collegarsi

all'idea arcaica che tra uomini e dei esistesse una relazione imperscrutabile,

per cui l'uomo poteva incorrere, nonostante la sua buona fede, nell'ira delle

divinità, spesso causata solo dall'imprecisione nell'esecuzione dei riti. Solo

in uno stato di pax deorum, inteso nel senso di positiva relazione tra

gli uomini e gli dei, gratificati dall'ossequio e dal rispetto degli uomini, si

potevao godere della pace e, conseguentemente, della salute e della prosperità,

suoi benefici effetti . Nel caso opposto, in uno stato di rottura, si credeva

che si potessero verificare pestilenze, sventure e sconfitte.

A testimonianza di tale concezione della relazione tra uomini e dei possono

essere ricordate le cerimonie della lustratio e dell' evocatio

(2).

La lustratio, rituale di purificazione di cose, persone, animali, città o

luoghi, compariva come momento fondamentale di diverse solennità nella

convinzione che solo un uomo mondo da ogni macchia potesse relazionarsi con il

divino e che la purità esterna fosse il simbolo di quella interna.

Già in Grecia tali pratiche costituivano una parte importante del culto per

liberare da colpe individuali che potevano ricadere sia sul singolo che sulla

collettività o per scongiurare eventi negativi. Interessante , per quanto

concerne la dimensione pubblica, l'usanza ateniese di eseguire prima di ogni

adunanza del popolo una lustrazione con il sacrificio di un piccolo porco con il

cui sangue si aspergevano i sedili.

Esempi di rituali di purificazione dell'intera città erano attestati anche nel

mondo italico come testimoniano le Tavole Iguvine riportando la cerimonia

fondamentale della citta di Gubbio che consisteva in una processione lungo la

cinta e in sacrifici presso ogni porta.

Anche in Roma le lustrazioni potevano avere valore privato (lustratio

liberorum, per le bambine a otto giorni dalla nascita, per i bambini a

nove), oppure valore pubblico, mirando alla riconciliazione tra le divinità e il

popolo romano nel suo complesso (lustratio classium, lustratio

exercitus terrestris, lustratio populi romani). Particolarmente

significativa a questo riguardo è la lustratio populi Romani, istituita

secondo la tradizione da Servio Tullio e attuata alla fine del censo nel Campo

Marzio con il sacrificio di un porco, di un ariete e di un toro (suovetaurilia).

Particolarmente importante era per il popolo romano la ricerca della protezione

degli dei nei momenti drammatici di guerra. Attraverso la pratica dell'evocatio,

il capo dell'esercito invitava le divinità della città nemica assediata ad

abbandonarla per trasferirsi a Roma, dove avrebbero ricevuto onori e edifici di

culto. L'aspirazione alla pax deorum superava quindi i confini dello

stato romano e si rivolgeva a qualunque divinità che con la sua benevolenza

potesse garantire la prosperità e la vittoria.

Con tale atteggiamento i Romani si ricollegavano alle loro origini indoeuropee e

si differenziavano dai numerosi popoli orientali che, portando guerra ad un

nemico, entravano in conflitto anche con i suoi dei protettori (cfr. Macr.

Sat., III, 9; Liv., V 21, 22).

Per ripercorrere didatticamente il tema della pax deorum nelle sue tappe

essenziali e fondamentali, sono state individuate tre fonti, illuminanti su

tutto lo svolgimento della romanità: il discorso di Camillo dopo la catastrofe

gallica , riportato da Livio (V, 51-52), il Senatoconsulto contro i Baccanali (CIL

I,196; Liv. XXXIX 18, 8) e l'editto di Milano del 313 (Latt. De mortib.,

48).

Tali testi, normalmente presentati in tutte le raccolte antologiche utilizzate

come supporto didattico allo studio storico, potranno essere introdotti durante

lo svolgimento del programma e costituire l'occasione di un affronto esemplare

dell'utilizzo delle fonti, all'interno però di una proficua unità tematica,

evitando così il rischio della dispersione delle letture occasionali.

1.

LIVIO, Ab urbe condita V 51, 4-10; 52,

1-3:

In verità, se anche non avessimo degli obblighi religiosi iniziati insieme con

la città e tramandati poi di mano in mano, tuttavia è stato così evidente in

questo frangente l'intervento di una forza divina al fianco dei Romani, che a me

pare debba essere inammissibile per gli uomini ogni negligenza del culto divino.

(5) Esaminate infatti l'uno dopo l'altro tutti gli avvenimenti felici o tristi

di questi anni. Troverete che tutto è andato bene quando si sono seguiti gli

dei, e male quando si sono trascurati....

(8) ... Le avversità poi ci hanno fatto rammentare la religione: (9) ci siamo

rifugiati nel Campidoglio presso gli dei, presso la sede di Giove Ottimo

Massimo; nello sfacelo della nostra fortuna gli oggetti sacri li abbiamo

nascosti sottoterra, parte li abbiamo allontanati dalla vista dei nemici,

trasportandoli nelle città vicine; abbandonati dagli dei e dagli uomini non

abbiamo tuttavia trascurato il culto degli dei.(10) Per questo ci hanno ridato

la patria e la vittoria e l'antica gloria delle armi che avevamo perduto, e

hanno rivolto il terrore, la fuga e la strage contro i nemici, che accecati

dalla cupidigia erano venuti meno ai patti e alla parola data nel pesare l'oro.

52. (1) Vedendo queste così grandi prove dell'importanza che ha nelle umane cose

il rispetto o la negligenza del volere divino, non avvertite, o Quiriti, quale

empietà ci prepariamo a commettere, appena scampati dal naufragio della colpa e

della rovina precedente? (2) Abbiamo una città fondata con regolari auspici ed

augurii, dove non vi è luogo che non sia pieno di cose sacre e di dei; per i

sacrifici solenni, nonché i giorni, sono stati fissati anche i luoghi in cui

devono compiersi. (3)Volete abbandonare, o Quiriti, tutti questi dei, pubblici e

privati?"

In seguito

alla sconfitta subita ad opera dei Galli presso il fiume Allia e di fronte al

pericolo imminente, i Romani avevano evacuato la città e trasferito le Vestali e

gli oggetti sacri nella città di Cere, in segno di rispetto. Secondo alcune

fonti avrebbero poi difeso il Campidoglio strenuamente, ottenendo una

schiacciante vittoria grazie al coraggio di Camillo. Questi, secondo Livio,

"dopo aver salvata la patria in guerra, la salvò poi sicuramente una seconda

volta in pace, quando impedì che si emigrasse a Veio, mentre i tribuni avevano

ripreso con maggior accanimento la loro proposta dopo l'incendio della città

(Roma), ed anche la plebe era di per sé incline a quell'idea" (V 49,8).

In seguito

alla sconfitta subita ad opera dei Galli presso il fiume Allia e di fronte al

pericolo imminente, i Romani avevano evacuato la città e trasferito le Vestali e

gli oggetti sacri nella città di Cere, in segno di rispetto. Secondo alcune

fonti avrebbero poi difeso il Campidoglio strenuamente, ottenendo una

schiacciante vittoria grazie al coraggio di Camillo. Questi, secondo Livio,

"dopo aver salvata la patria in guerra, la salvò poi sicuramente una seconda

volta in pace, quando impedì che si emigrasse a Veio, mentre i tribuni avevano

ripreso con maggior accanimento la loro proposta dopo l'incendio della città

(Roma), ed anche la plebe era di per sé incline a quell'idea" (V 49,8).

A questo proposito, in un lungo discorso tenuto di fronte al popolo, Livio fa

dire a Camillo le parole sopra riportate nelle quali si ravvisa, tra le diverse

motivazioni per non trasferirsi a Veio, anche quella di non ledere il diritto

delle divinità ad essere onorate nei luoghi che si sono scelte o di non

abbandonarle.

Nel testo si può ben notare come la salvezza dello stato sia stata ricollegata

alla benevolenza degli dei e alla loro protezione prima che al valore dei

soldati e del condottiero: come la neglegentia deorum aveva determinato

la sconfitta e l'occupazione della città, così il cultus deorum

non disatteso ne aveva permesso il riscatto. Poichè solo il mantenimento di uno

stato di alleanza tra gli dei e gli uomini, della pax deorum, poteva

permettere allo stato romano di sopravvivere e di svilupparsi , in

quell'occasione, Camillo " scrupolosissimo osservatore della religione qual era,

si occupò dei doveri verso gli dei immortali" (Liv. V 50, 1) e comunque, sempre

lo Stato intervenne a punire quegli atteggiamenti pubblici e privati che

avrebbero potuto violare la pax deorum.

Tali preoccupazioni, fortemente presenti nell'epoca arcaica, permasero anche

nell'età repubblicana prima e nell'età imperiale poi e mossero Cicerone a

riferire questa solenne preghiera per impetrare la pax deorum: "Chiedo

benevolenza e protezione a Giove Ottimo Massimo e a tutti gli altri dei e dee

immortali, la cui potenza e assistenza assicurano al nostro stato un governo

assai migliore che non la nostra ragione e la nostra intelligenza "(Cic. Pro

Rabirio 2, 5).

L'accanita volontà di salvaguardare innanzittutto la pax deorum, quale

forma di garanzia per il benessere dello stato, prima che come esigenza della

coscienza individuale, è alla base di molti episodi che riguardano le relazioni

tra lo stato romano, legato alla religione tradizionale di matrice

latino-etrusca, con influenze greche e orientali, consolidatasi nei secoli, e

nuovi culti estranei con cui dal III sec. a.C. i Romani vennero in contatto.

Questi, laddove era possibile, venivano piegati al sistema religioso romano,

altrimenti combattuti ed eliminati.

Esemplare a questo proposito è la vicenda dei Baccanali del 186.

2.

SENATOCONSULTO CONTRO I BACCANALI (CIL, I,196),186 a.C.;

LIVIO, Ab urbe condita, XXXIX 18, 8-9:

Il testo del senatoconsulto contro i Baccanali, presente in tutti i libri di

testo, è riportato in una lettera inviata dai consoli del 186 alle comunità

alleate per informarle delle decisioni e delle normative del senato circa la

legittimità delle manifestazione del culto bacchico. Il contenuto del

provvedimento è ripreso da Livio, all'interno della narrazione della scoperta

dei culti.

(8) Per l'avvenire quindi si provvide per senatoconsulto che non si tenessero

Baccanali né a Roma né in Italia; se uno riteneva un tale culto consacrato

dall'uso e obbligatorio, e dichiarava di non potersene astenere senza uno

scrupolo religioso e senza un'espiazione, il pretore consultasse il senato; (9)

se, presenti in senato non meno di cento membri, si concedeva l'esenzione,

celebrasse il rito, alla condizione che non assistessero al sacrificio più di

cinque persone, e non vi fosse una cassa comune né un presidente del collegio o

un sacerdote."

A Roma vigeva un culto a Bacco a cui era stato anche dedicato il tempio

costruito nel 496 per Cerere. Tuttavia, accanto al culto pubblico, era penetrato

in Italia e a Roma (Liv. XXXIX 15, 6) anche un culto privato, i Bacchanalia,

che aveva luogo di notte nella più grande sfrenatezza e segretezza (Liv. XXXIX

15, 12-14; 16, 1-2) e i cui seguaci erano tanto numerosi da formare una sorta di

"secondo popolo" (Liv. XXXIX 15, 8-10). Per questo il Senato nel 186 dovette

procedere contro di essi con un primo senatoconsulto in cui diede incarico agli

edili di arrestare i sacerdoti e ai consoli di dirigere l'inchiesta ed un

secondo, quello citato, con cui vennero sostanzialmente proibiti i riti, pur con

qualche deroga.

Il contesto in cui Livio riporta la notizia di questo pesante intervento, ne

chiarifica il vero significato, al di là dell'apparente motivazione moralistica

e religiosa.

Postumio, il console che parlò all'assemblea popolare convocata per mettere il

popolo al corrente dei fatti verificatisi e delle decisioni prese dal senato, ne

sottolineava la gravità, non legata alla dottrina, ma alle oscenità e ai delitti

che avrebbero potuto incidere sull'ordine pubblico.

" (3) E ancora non hanno dato a conoscere tutte le imprese per le quali hanno

fatto lega. Per ora l'empia congiura si limita a rovinare singole persone,

perchè non ha forze sufficienti per schiacciare lo Stato. Questa peste si

estende e si insinua ogni giorno: ormai è troppo diffusa per essere contenuta

nei limiti degli interessi privati: ha come suo bersaglio la sovranità dello

stato...

(4)...Tra poco...quelli si aduneranno, terranno consiglio insieme per la propria

sicurezza e per la vostra rovina; allora saranno loro, riuniti, a fare paura a

voi singolarmente" (Liv. XXXIX 16, 3-4).

Certamente alla base dell'intervento senatoriale vi era una preoccupazione di

ordine politico, se veniva concessa la deroga dal provvedimento nel caso di una

riunione di soli cinque membri, senza la costituzione di un'associazione

regolare, mediante la cassa comune e la funzione direttiva del sacerdote (Liv.

XXXIX 18, 9). Tuttavia alcune osservazioni del console inducono a riflettere che

alla base della paura politica vi fosse una motivazione religiosa, più profonda:

quella di rompere la pax deorum, ledendo il diritto della divinità.

Da una parte, infatti, il console appariva preoccupato che le divinità

tradizionalmente protettrici dello stato romano potessero essere "indignate che

la loro maestà fosse profanata dalla più sfrenata delinquenza" dei culti

bacchici e che, pertanto "avessero tratto questi riti dalle tenebre alla luce

del sole e non certo perchè restassero impuniti li vollero palesati, ma perchè

fossero repressi e soffocati" (Liv. XXXIX 17, 11). Infatti "pensavano, quegli

uomini così esperti di tutto il diritto divino ed umano, che nulla valesse a

distruggere la religione quanto il sacrificare non secondo un rito nazionale, ma

secondo un rito straniero" (Liv. XXXIX 17, 9).

D'altra parte, per una religione come quella romana politeistica e rispettosa di

tutte le divinità, anche sconosciute ed estranee al proprio culto, soprattutto

se di antica tradizione, vi era anche la paura di violare il diritto della

divinità straniera di essere onorata nelle modalità da essa richieste: "Quando i

delitti si riparano dietro la maestà degli dei, entra nell'animo lo scrupolo

che, col reprimere la disonestà degli uomini, si possa violare qualche norma che

vi sia frammischiata delle leggi divine (Liv. XXXIX 16, 7).

La possibilità di violare il diritto della divinità muoveva, quindi, i

magistrati romani ad accettare persino che qualche seguace dei culti bacchici

potesse ottenere una deroga ed esercitare in un certo senso una libertà

religiosa; tale concessione, però, non derivava dal riconoscimento di una

libertà di coscienza attribuita al singolo, ma ancora una volta dalla volontà di

voler rispettare la pax deorum.

Lo stesso tipo di complesse motivazioni determinarono l'atteggiamento tenuto

dall'impero romano nei confronti del Cristianesimo ed in modo particolare le

disposizioni del IV secolo che trovano espressione nel cosiddetto Editto di

Milano del 313, conservatoci in latino da Lattanzio nell'opuscolo De mortibus

persecutorum, e in greco da Eusebio di Cesarea, autore di una Storia

ecclesiastica.

3. LATTANZIO, De mortibus persecutorum

48, 2-7. (cfr. Eusebio, H.E. X 5, 2-14)

"(2) Io Costantino Augusto e io Licinio Augusto, riuniti felicemente a Milano

per discutere di tutti i problemi relativi alla sicurezza e al bene pubblico,

abbiamo ritenuto di dover regolare in primo luogo, tra le altre disposizioni che

vedevamo atte ad assicurare il bene della maggioranza, quelle riguardanti il

rispetto della divinità, al fine di dare ai Cristiani e a tutti la libera

possibilità di seguire la religione che ciascuno aveva voluto, affinché

qualsiasi divinità si trovi in cielo possa essere benevola e propizia verso di

noi e verso tutti coloro che sono a noi soggetti. (3) Per questo noi abbiamo

creduto, con una decisione salutare e giustissima di non rifiutare a nessuno

questa possibilità, sia che egli abbia aderito al cristianesimo, sia che abbia

seguito la religione che ritiene per sé più adatta, affinché la divinità suprema

a cui noi liberamente prestiamo omaggio possa concederci in tutte le cose il suo

consueto favore e la sua benevolenza. (4) Conviene, quindi, che la tua

eccellenza sappia che noi abbiamo deciso, sopprimendo completamente le

restrizioni contenute negli scritti inviati precedentemente ai tuoi uffici

riguardo al nomen dei Cristiani, di abolire tutte le condizioni che apparivano

sinistre ed estranee alla nostra clemenza e di permettere d'ora in poi a tutti

quelli che liberamente e semplicemente vogliono osservare la religione

cristiana, di farlo senza essere in alcun modo inquietati e molestati. (5)

Abbiamo ritenuto opportuno portare tutto questo a conoscenza della tua

sollecitudine, perché tu sappia che noi abbiamo accordato ai medesimi cristiani

la facoltà libera e assoluta di osservare la loro religione. (6) La Tua

devozione rendendosi conto di ciò che concediamo sappia che la medesima facoltà

libera e assoluta di osservare la loro religione e il loro culto, apertamente e

liberamente e liberamente, è concesso anche agli altri, come è giusto tenendo

conto della pace del nostro tempo. Facciamo questo perché appaia chiaro che noi

non imponiamo nessuna restrizione a nessun culto e a nessuna religione. (7)

Inoltre, per quel che riguarda la personalità giuridica dei Cristiani abbiamo

ritenuto giusto decidere questo: se i luoghi in cui erano soliti prima riunirsi

e sui quali le lettere indirizzate al tuo ufficio contenevano disposizioni

particolari, sono stati acquistati precedentemente sia dal nostro fisco, sia da

qualunque altra persona, essi siano restituiti ai Cristiani senza denaro e senza

alcuna richiesta di prezzo, senza pretesti dilatori e senza ambiguità."

L'individuazione

del testo come Editto di Milano è impropria; infatti si tratta in realtà di un

rescritto pubblicato da Licinio a Nicomedia e poi in Palestina, ma riproduce le

posizioni concordate tra Licinio e Costantino a Milano nel febbraio del 313.

Anche il nome di editto di "tolleranza " appare inesatto se si pensa che il

culto cristiano era già stato ammesso e tollerato in precedenza, dopo le

persecuzioni di Diocleziano.

L'individuazione

del testo come Editto di Milano è impropria; infatti si tratta in realtà di un

rescritto pubblicato da Licinio a Nicomedia e poi in Palestina, ma riproduce le

posizioni concordate tra Licinio e Costantino a Milano nel febbraio del 313.

Anche il nome di editto di "tolleranza " appare inesatto se si pensa che il

culto cristiano era già stato ammesso e tollerato in precedenza, dopo le

persecuzioni di Diocleziano.

In Occidente,infatti, sotto Costanzo Cloro e Massenzio la persecuzione era

cessata e ogni divieto era stato eliminato già da Costantino nel 306, quando era

Cesare in Gallia. In Oriente, invece, la persecuzione era proseguita per gli

editti promulgati da Galerio nel 303-304 fino alla morte dello stesso ed era

stata poi continuata da Massimino Daia. Già nel 311, però, Galerio, con l'editto

di Serdica, in punto di morte, aveva restituito ai Cristiani la libertà di culto

e di riunione a patto però che non facessero nulla contro l'ordine pubblico e la

pubblica moralità. Era giunto a tali concessioni perchè scandalizzato dal fatto

che i Cristiani, impediti dai suoi precedenti editti di riunirsi, di svolgere

importanti funzioni pubbliche, obbligati a sacrificare agli dei pagani, non solo

non praticavano i culti romani, ma avevano anche abbandonato i loro culti. Era,

quindi, timoroso di incorrere in un'eventuale mancanza di rispetto per la

divinità straniera. Perciò Galerio concludeva le sue disposizioni invitando i

Cristiani a pregare il loro Dio per la sua salvezza, la loro e per quella dello

stato; in questo modo, non solo essi avrebbero potuto vivere sicuri, ma lo stato

romano avrebbe potuto rimanere senza danni (Lattanzio, De mortibus

persecutorum 34, 1-5).

Già Galerio con questo suo contradditorio atteggiamento testimoniava il costante

riferimento al rispetto della pax deorum, ma questo venne più chiaramente

e consapevolmente affermato dalla posizione espressa da Costantino e Licinio

nell'editto di Milano.

Licinio, pagano, e Costantino, avvicinatosi di recente al cristianesimo, come

oggi è concordemente accettato, a partire quindi da posizioni religiose

discordanti, adottarono un linguaggio comune e accettabile sia da una mentalità

politeista in senso tradizionale, sia da una mentalità monoteista, per accordare

la libertà di culto a chiunque, rispondendo alla ormai diffusa esigenza di pace

e tolleranza religiosa.

Li aveva mossi ancora una volta la volontà di garantire la sicurezza dello stato

e di tutti i suoi sudditi mediante la benevolenza, la protezione e il perdono,

non più degli dei del pantheon romano (pax deorum), ma di " qualsiasi

divinita si trovi in cielo" (pax divinitatis). Con questa formulazione,

generica e imprecisata, avrebbero potuto concordare sia i pagani politeisti

tradizionali, sia i seguaci della religiosità solare o delle varie filosofie,

sia i fedeli del monoteismo giudaico e cristiano.

La libertà religiosa veniva quindi concessa, non più a malincuore o per un atto

di clemenza delle autorità romane come nell'editto di Serdica, ma per una

dichiarazione di diritto, valida perciò non in una determinata e occasionale

situazione od opportunità politica, ma in qualunque circostanza, per i seguaci

di tutti i culti. Non si tratta dell'accordo diplomatico tra lo Stato romano e i

diversi gruppi religiosi, ma di un patto stabilito dallo Stato con la divinità ,

per la difesa ed il benessere dell'Impero.

Accogliendo e legittimando ogni forma di culto, inoltre, si toglieva al

paganesimo tradizionale la funzione di religione di stato, equiparandolo alle

altre forme di devozione, e si rendeva lo stato romano aconfessionale, laico, a

partire però non da una posizione contro la religione, ma da un assunto

profondamente religioso.

Con l'editto di Milano il "cristiano" Costantino aveva accettato un compromesso

con il collega pagano, ma aveva avviato quel processo che avrebbe poi portato al

riconoscimento del Cristianesimo come religione di stato nel 381 con l'editto di

Tessalonica.

---------------------------------------

N O T E

(1) Per

una più ampia ed articolata trattazione del tema cfr. M.Sordi, "Pax deorum" e

libertà religiosa nella storia di Roma, in AA.VV, La pace nel mondo

antico, Milano 1985, pp. 146-155; M. Sordi, I cristiani e l'impero romano,

Milano 1984, pp. 143-157.

(2) Per

questi antichi rituali cfr. R. Bloch, La religione romana, in Le

religioni nel mondo classico, a cura di H. Ch. Puech, Mondadori 1992,

pp.172-176; M.A.Levi, Roma antica, Torino 1976, pp. 443-448.

Cliccando sul bottone hai

questa pagina in formato stampabile o in pdf

Cliccando sul bottone hai

questa pagina in formato stampabile o in pdf

| Per tornare alla home |

| Per contattare la Redazione |